Das Tagungs A-Z

A wie Archive

- A wie Archive

Eine Stadt, die sich in der Tradition ihres berühmtesten Sohnes Johannes Gensfleisch zu Gutenberg sieht, präsentiert in zahlreichen Archiven natürlich auch mehr oder weniger angemessen ihre Druck- und Medienerzeugnisse. In das moderne digitale Medienarchiv des Gastgebers ZDF werden die Teilnehmer/-innen im Rahmen der Frühjahrstagung einen genaueren Einblick bekommen. Auch der SWR, am Rande der Mainzer Innenstadt gelegen, verfügt über ein eigenes Archiv, mit dessen Beständen die Redaktionen des Senders bei der Programmerstellung unterstützt werden.

Darüber hinaus jedoch verteilen sich über Mainz viele kleinere Archive, die einen Besuch lohnen:

Das Gutenberg-Museum präsentiert in seiner Dauerausstellung eine der wenigen weltweit erhaltenen Exemplare der vom Meister selbst gedruckten Bibeln. Darüber hinaus finden sich in der Bibliothek des Museums zahlreiche Schätze von den Anfängen des Buchdrucks bis heute. Hier bekommt man anhand der sogenannten „Wiegendrucke“ (Inkunabeln) einen ersten Eindruck davon, wie schnell die schwarze Kunst ihren Siegeszug um die Welt antrat. Im benachbarten Druckladen gestaltet man an alten Druckerpressen seine eigenen Kunstwerke.

Doch die Mainzer Archivlandschaft wartet noch mit einem besonderen Kleinod auf, dem Deutschen Kabarettarchiv. Alljährlich wird im Mainzer Unterhaus der deutsche Kleinkunstpreis verliehen. Und den Helden dieses Genres, von Lore Lorentz bis Hans Dieter Hüsch, wird hier mit Dokumenten und Exponaten gehuldigt.

Wenn Sie Fragen zur Mainzer Geschichte haben, die Sie nicht mit Hilfe von Literatur beantworten können, sind Sie herzlich eingeladen, im Stadtarchiv zu recherchieren. Die archivierten Dokumente des Stadtarchivs können von jederfrau/mann eingesehen und für eigene Zwecke ausgewertet werden. Zur Vorbereitung empfiehlt es sich, die Informationen auf der Internetseite http://www.stadtarchiv.mainz.de zu lesen. Denn Sie finden im Mainzer Stadtarchiv Originalquellen, die es erfordern können, alte Schriften zu lesen, Fremdsprachen wie Französisch und Latein zu beherrschen oder auch den verwaltungsgeschichtlichen Hintergrund der Unterlagen zu kennen. “Hier zu forschen ist wie Puzzeln – nur viel schöner!”

Das Universitätsarchiv ist das historische Gedächtnis der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Es übernimmt, sichert und erschließt die archivwürdigen Unterlagen aller Einrichtungen der Universität Mainz auf der Grundlage des rheinland-pfälzischen Archivgesetzes. Das Archiv ergänzt dieses amtliche Schriftgut durch Sammlungen und Nachlässe. So entsteht eine Überlieferung, die das gesamte universitäre Leben an der Johannes Gutenberg-Universität abbildet. Das Archiv unterstützt die Forschung zur Geschichte der Johannes Gutenberg-Universität.

Das Dom- und Diözesanarchiv ist als Archiv des Bistums zuständig für die schriftliche Überlieferung des Bischöflichen Ordinariates sowie der kirchlichen Einrichtungen auf Diözesanebene. Dieses Schriftgut wird in seiner Gesamtheit erfasst und bewertet; Foto- und Plansammlungen ergänzen die Dokumentation ebenso wie Nachlässe. Auf der Pfarrebene wirkt das Archiv beratend und unterstützend. Erforderlichenfalls werden auch ganze Pfarrarchive übernommen (vorwiegend nicht besetzte Seelsorgestellen). Das Archiv erbringt Dienstleistungen für die wissenschaftliche und heimatkundliche Erforschung der Geschichte des Erzbistums bzw. Bistums Mainz in seiner heutigen Ausdehnung sowie seiner Pfarreien.

Das Archiv des rheinland-pfälzischen Landtags im 2. Obergeschoss des sogenannten Ärztehauses (Deutschhausplatz 3), gegenüber dem Landtagsgebäude sammelt und dokumentiert insbesondere Drucksachen, Protokolle und sonstige parlamentarische Unterlagen und führt die Datei der Abgeordneten seit der ersten Wahlperiode. Verschiedene Datenbanken unterstützen die Erschließung der Unterlagen.

- B wie Bauwerke

Der Kirschgarten, 1329 erstmals urkundlich erwähnt, ist das älteste noch erhaltene Fachwerkensemble in Mainz. (© Heidi Schade)

Zugegeben, hier haben wir eine sehr grobe Kategorie gewählt. Es würde schlicht den Rahmen sprengen, hier alle Mainzer Bauwerke von Bedeutung aufzuzählen. Einige finden in diesem A-Z gesonderte Erwähnung: Die Stephanskirche mit den → Chagall-Fenstern, die kleinen und großen Paläste der → Erzbischöfe, natürlich der → Dom. Deshalb seien hier nur einige unvollständige Empfehlungen ausgesprochen:

Durch die Mainzer Altstadt flaniert man entlang der Augustinergasse. Geht man vom → Dom über den Leichhof in Richtung Süden, dann weitet sich die Augustinergasse rechts zum 1329 erstmals urkundlich erwähnten Kirschgarten (siehe Foto), dem am besten erhaltenen Fachwerkensemble der Stadt. Nicht unbeachtet lassen sollten Sie den Baumstumpf an der Wand des Hauses zum Beymberg, auch als Backhaus bezeichnet. Viele Legenden ranken sich um diesen Baumstumpf, die in ihm ein versteinertes Relikt aus früher Urzeit sehen oder den letzten Rest eines hier einst blühenden Kirschbaumhains.

Große Verzückung löst bei den Touristen aus Fernost und Wildwest der Marktplatz vor dem Dom aus mit seiner malerischen Häuserzeile. Die Fassaden dieser „Markthäuser“ sind allerdings erst Ende der siebziger Jahre originalgetreu wiederhergestellt und nach einem erneuten Abriss 2006 in der gleichen Gestalt wieder errichtet worden. Das offenbart ein Blick um die Ecke, wenn man in Richtung des Einkaufszentrums Brand – eine Bausünde aus den siebziger Jahren – geht. Hier zeigen sich die Häuser des römischen Stararchitekten Massimiliano Fuksas, mit dem sich einige Stadtväter offenbar ein Denkmal setzen wollten. In Mainz sind diese Häuser mit ihrer Lamellenfassade seit ihrer Eröffnung jedenfalls immer mal wieder Streitgespräch. Aber urteilen Sie selbst.Nicht versäumen sollten Sie von dort natürlich den Gang zum → Gutenbergmuseum und weiter in die unscheinbare Fischergasse. Diese hat den Krieg und den anschließenden Sanierungseifer nahezu unbeschadet überstanden. Die Häuser zeugen davon, dass hier einst die mittelalterliche und neuzeitliche „City“ war. Hier wurde schon seit dem 8. Jahrhundert reger Handel getrieben, nicht zuletzt mit dem, was die Mainzer Fischer aus dem Rhein holten. Davon zeugen die Inschriften an den Häusern, die damals direkt an die Stadtmauer gebaut wurden. Im barocken Saal der Fischhalle wurde früher der Fang des Tages direkt verkauft.

Von der Fischergasse sollten Sie sich Richtung Rhein bewegen, um von dort noch weitere das Stadtbild prägende Gebäude in Augenschein zu nehmen. Hinter dem Rathaus, 1974 von Arne Jacobsen erbaut, gelangen Sie nach kurzem Flanieren zum Deutschhaus aus dem 18. Jahrhundert, das nach einer wechselvollen Geschichte seit 1951 den Landtag von Rheinland-Pfalz beherbergt. Und auf der anderen Straßenseite sehen Sie schon die rötliche Fassade des Kurfürstlichen Schlosses, die Mainzer „Gut Stubb“. Errichtet zwischen 1627 und 1752 ist sie ein bedeutsames Zeugnis der deutschen Spätrenaissance.Und wenn Sie dann noch die Zeit haben, werfen Sie einen Blick auf die 1903 eingeweihte Christuskirche. Sie steht an der Kaiserstraße, die am Ende des 19. Jahrhunderts als Prachtboulevard entworfen wurde. Der Mainzer Stadtbaumeister Eduard Kreyßig schuf die Christuskirche als eine Art Gegengewicht zum Dom. Ihre 80 Meter hohe Kuppel, im Stil der italienischen Hochrenaissance gestaltet, soll an den Petersdom im Vatikan erinnern.

- C wie Chagall-Fenster

Die von Marc Chagall gestalteten Fenster im Ostchor von St. Stephan tauchen die Kirche in ein mystisches Licht. Die Fenster sind Symbol für die Verständigung von Juden und Christen. (© Heidi Schade)

200.000 Besucher im Jahr zeigen: St. Stephan ist eine Attraktion! Touristen aus der ganzen Welt pilgern hinauf auf den Stephansberg, zu den blau leuchtenden Glasfenstern des Künstlers Marc Chagall. Wiederaufbau und Restaurierung der gotischen Kirche, die im Zweiten Weltkrieg fast völlig zerstört wurde, brachte zugleich ihre Neubelebung.

Vor über tausend Jahren, im Jahr 990, hatte der Erzbischof von Mainz und Erzkanzler des Reiches, Willigis, hier ein Kollegiatstift errichtet und die Kirche als “Gebetsstätte des Reiches” erbauen lassen. Der Erbauer des Doms fand in St. Stephan 1011 selbst seine letzte Ruhe. Der gotische Neubau wurde zwischen 1290 und 1335 errichtet. Er steht auf den Fundamenten der im ottonisch-vorromanischen Stil um 990 erbauten Basilika. Als 1857 der nahe gelegene Pulverturm explodierte, wurde auch St. Stephan schwer beschädigt. Bei der Wiederherstellung entfernte man die reiche barocke Ausstattung.

St. Stephan ist die einzige deutsche Kirche, für die der jüdische Künstler Marc Chagall (1887 – 1985) Fenster schuf. In Russland geboren verbrachte der Künstler die längste Zeit seines Lebens in Frankreich. Durch die Buntverglasung fällt blaues Licht in den Kirchenraum von St. Stephan, und in diesem Licht bewegen sich scheinbar schwerelos nicht nur Engel, sondern auch andere biblischen Gestalten.

“Die Farben sprechen unser Lebensgefühl unmittelbar an, denn sie erzählen von Optimismus, Hoffnung, Freude am Leben”, sagt Pfarrer Klaus Mayer, der in Meditationen und Büchern das Werk Chagalls vermittelt. Er hat 1973 den Kontakt zu Chagall hergestellt und den “Meister der Farbe und biblischen Botschaft” überzeugen können, im Ostchor ein Zeichen zu setzen für jüdisch-christliche Verbundenheit und Völkerverständigung. 1978 wurde das erste Chagall-Fenster des damals 91-jährigen Künstlers eingesetzt. Es folgten weitere acht, sechs für den Ostchor und drei im Querhaus. Das letzte vollendete Marc Chagall, der Ehrenbürger von Mainz wurde, aber nie die Stadt kennen lernte, kurz vor seinem Tod im 98. Lebensjahr. Als Hinführung zu den Meisterwerken dienen in den Seitenschiffen die 19 später entstandenen und bewusst schlichter gehaltenen Fenster von Charles Marq aus dem Atelier Jacques Simon in Reims. Mit Marq hatte Chagall 28 Jahre zusammen gearbeitet.

Wer die berühmten Fenster gesehen hat, sollte nicht den Rundgang im schönsten spätgotischen Kreuzgang von Rheinland-Pfalz versäumen. Hier war die Begräbnisstätte vieler der 600 Stiftsherren. An sie erinnern die Grabplatten und die Wappen der Stifterfamilien. Bereichert werden die Wappen von neuzeitlichen Schlusssteinen von Bund, Land, Bistum und Stadt Mainz. Auch sollten Kunstschätze wie der thronende Gottvater aus dem 15. Jahrhundert oder die spätgotische Figurengruppe der Anna Selbdritt nicht übersehen werden. Taufkinder werden in St. Stephan seit einigen Jahren wieder über den ursprünglichen, gotischen Taufstein von 1330 gehalten.

Und falls Ihnen außen, hoch oben im Turm, die grünen Fensterläden aufgefallen sind: Hier befand sich tatsächlich bis 1911 die Türmerwohnung. Rund 350 Jahre lang warnte der Türmer von hier aus die Mainzer vor Feuer und Feind.

- D wie Dom

Der Dom verkörpert mehr als 1000 Jahre Mainzer Stadtgeschichte. Eine Besonderheit ist die direkt an das Bauwerk angeschlossene Bebauung, aus der der Dom als Mittelpunkt der Stadt herausragt. (© Heidi Schade)

Sieben Königskrönungen, sieben Großbrände, mehr als 1000 Jahre Mainzer Stadtgeschichte: der Dom St. Martin ist Mittelpunkt von Mainz, sowohl geographisch als auch historisch. Nirgendwo sonst spiegelt sich die christliche Geschichte der Stadt so wie in diesem Sakralbau romanischen Ursprungs.

Und dabei überlebte der Dom zunächst noch nicht einmal den Tag seiner Weihe. Willigis, Erzbischof und zugleich Erzkanzler des Deutschen Reiches, legte 975 den Grundstein. Im August 1009 folgte die Weihe, doch ein Brand zerstörte die Kirche noch am selben Tag. Erst ab 1036 konnte der Dom genutzt werden.

Aus der Zeit Willigis‘ stammt das älteste noch erhaltene Teil der ursprünglichen romanischen Pfeilerbasilika, das bronzene Marktportal. In den folgenden Jahrhunderten wurde der Bau um zahlreiche An- und Umbauten erweitert. Drei Schiffe hat der Dom, zwei Chöre und zahlreiche Kapellenanbauten. Der Westchor mit dem Hauptaltar ist St. Martin, der Ostchor St. Stephan geweiht.

Einen besonderen Schmuck stellen die Kapitelle des Liebfrauenportals dar, von lombardischen Steinmetzen um 1100 geschaffen. Der spätromanische Westchor entstand zwischen 1200 und 1239. Sein Vierungsturm erhielt im 15. Jahrhundert eine gotische Glockenstube. Das geschnitzte Rokoko-Chorgestühl von 1767 wurde von Bischof Joseph Ludwig Colmar, den Napoleon eingesetzt hatte, vor dem Ausverkauf gerettet. Colmar war es auch, der den Kaiser der Franzosen überzeugte, den Dom nach der Säkularisation 1803 nicht abzubrechen.

Von den 84 nach Bonifatius regierenden Bischöfen und Erzbischöfen sind 45 im Dom bestattet. Viele Grabdenkmäler aus dem 11. bis 20. Jahrhundert sind an Pfeilern und Wänden der Kirche und des Kreuzganges angebracht. Die häufig idealisierten Darstellungen der kirchlichen Würdenträger spiegeln die Geschichte des Bistums Mainz.

Der Kreuzgang aus dem 15. Jahrhundert ist zweigeschossig. In den angegliederten Stiftsgebäuden lebten früher die Domherren. Heute ist dort das Bischöfliche Dom- und Diözesanmuseum untergebracht. In den restaurierten spätgotischen Ausstellungsräumen sind religiöse Kunstschätze aus Spätmittelalter und Neuzeit zu bewundern.

- E wie Erzbischöfe

Der 1750 erbaute Osteiner Hof mit dem Fastnachtsbrunnen am Schillerplatz. (© Heidi Schade)

Sie heißen Willigis, Ruthard, Werner von Eppstein, Adolf von Nassau, Johann Philipp von Schönborn oder Johann Friedrich Karl von Ostein. Die lange Reihe der Mainzer Erzbischöfe beginnt beim Heiligen Bonifatius im Jahr 745. Jeder von ihnen ist mit seinem persönlichen Wappen und einem Fenster im → Dom verewigt. Doch viele von Ihnen haben auch in architektonischer Hinsicht ihre Spuren in Mainz hinterlassen.

Am deutlichsten sichtbar wird das am Schillerplatz, der umringt ist von prachtvollen Gebäuden, in denen die Erzbischöfe und die adligen Familien, aus denen sie stammten, residierten. Zu diesem Ensemble gehören der Schönborner Hof, erbaut 1668-1670, der Bassenheimer und der Osteiner Hof, um 1750 errichtet (siehe Foto), der ältere Dalberger Hof (1462, Neubau 1598) sowie, in der Klarastraße, der jüngere Dalberger Hof. Die Golden-Ross-Kaserne, 1766/67, die früher als Marstall des Kurfürsten diente und heute das Landesmuseum beherbergt, sowie die benachbarten Eltzer Höfe sind Zeugnisse des baulichen Schaffens – und des Sendungsbewusstseins – der Mainzer Kurfürsten besonders im 17. und im 18. Jahrhundert.

- F wie Fassenacht

„Ja wir leben, im Schatten des Doms, und Gott Jokus singt mit uns ein Halleluja…“, heißt es in dem berühmten Lied, das das Mainzer Lebensgefühl an Fassenacht ausdrückt. An den tollen und bunten Tagen gelten keine Hierarchien und keine Autoritäten, werden Rathäuser gestürmt und die Kneipen und Lokale der Stadt mit Frohsinn gefüllt. (© Heidi Schade)

Auch wenn es mit der Anerkennung als Weltkulturerbe noch nicht geklappt hat: Mainz gehört zu dem, was in den entsprechenden Fernsehsendungen immer als „Karnevalshochburgen an Rhein und Main“ bezeichnet wird. Wie in Köln und Düsseldorf beginnt alljährlich die Kampagne am Elften im Elften. Das närrische Volk versammelt sich dann auf dem Schillerplatz am Fastnachtsbrunnen. Hier zählt man fröhlich schunkelnd den Countdown, bis dann um 11.11 Uhr die fünfte Jahreszeit beginnt.Der Höhepunkt sind dann die närrischen Tage von Weiberfastnacht bis zum Aschermittwoch mit den großen Umzügen und der Mutter aller Fernsehsitzungen „Mainz bleibt Mainz wie es singt und lacht“. Zwischen November und den tollen Tagen reiht sich Sitzung an Sitzung, die hiesigen Vereine laden zum fröhlichen Schunkeln, eine Büttenrede folgt auf die andere, und im Hintergrund werkeln die Vereine bereits eifrig an den großen Motivwagen, die dann am Rosenmontag mit mehr oder weniger politischem Inhalt über die Straßen der Stadt rollen.

Aber nochmal zurück zum Fastnachtsbrunnen, einem der beliebtesten Mainzer Fotomotive. Diese Fontäne mit ihren über 200 Figuren aus Bronze, geschaffen vom Münchner Professor Blasius Spreng, erinnert seit 1967 daran, wie sehr die Fassenacht in der Mainzer Volksseele verankert ist. Eine ausgiebige Betrachtung der vielen dargestellten Szenen verrät Ihnen viel über die Mainzer und ihre Stadt. So z.B. der Mainzer Traum: Hier schläft der Mainzer, von Engeln bewacht, beschützt vom Mainzer Rad, einen sanften Schlummer, während um ihn herum Orgelpfeifen und Trompeten lärmen und eine kleine Dame im kurzen Röckchen seinen Schlaf zu stören versucht.

Und wer nach dem Betrachten all der Figuren noch nicht genug hat von der „Meenzer Fassenacht“, der schlendert hinüber zum Deutschen Fastnachtsmuseum, das im Gebäude des → Proviantamts untergebracht ist.

- G wie Gutenberg

Im Druckladen des Museums bekommt man einen Einblick in die schwarze Kunst und gestaltet eigene Druckwerke. (© Heidi Schade)

Der große Erfinder begegnet Ihnen in Mainz allerorten: im Gutenberg-Museum und dem Druckladen, in Denkmälern und auf Gedenktafeln. Beim Stadtdruckerpreis und auf der Minipressen-Messe. Aber auch beim Gutenberg Marathon und in der Bahn Gutenberg-Express. Und natürlich beim Volksfest Johannisnacht, das seit seinem 500. Todestag 1968 gefeiert wird.

Gutenberg bunt – auf Schritt und Tritt begegnet man dem Erfinder des Buchdrucks mit beweglichen Lettern. (© Heidi Schade)

Das US-amerikanische TIME-Magazin kürte Gutenberg in seiner letzten Ausgabe des 20. Jahrhunderts zum Man of the Millennium. Von Gutenbergs Erfindung des Buchdrucks mit beweglichen Lettern verläuft eine gerade Entwicklungslinie bis hin zu den heutigen digitalen Medien. Auf den Spuren des Erfinders wandelt man am besten auf dem Gutenberg-Pfad, der Leben und Wirken des berühmtesten Mainzers in zahlreichen Stationen erschließt. Ausgangspunkt ist das Gutenberg-Museum, Weltmuseum der Druckkunst, das hinter dicken Tresortüren die B42, die 42-zeilige Gutenberg-Bibel, ausstellt. Weiter geht es vorbei an Bauwerken wie dem sehenswerten Kreuzgang des Mainzer Doms, einem architektonischen Zeugnis aus der Zeit des Meisters, der Fust-Schöfferschen Druckwerkstatt, dem Gutenberg-Denkmal bis zu dem Ort, an dem wohl Gutenbergs Geburtshaus und seine erste Druckwerkstatt gestanden haben.

Die aus Holz geschnittenen überdimensionierten Lettern vor dem Gutenberg-Museum erinnern an das Wirken des berühmtesten Sohnes der Stadt. (© Heidi Schade)

- H wie Handkäs‘ mit Musik

Nicht nur zur Fassenacht, auch in kulinarischer Hinsicht beweisen die Mainzer Humor. (© Benreis CC BY-SA 3.0)

Diese Mainzer Spezialität gehört genau wie der → Quetschekuche zur Abteilung „Das muss man mal probiert haben“. Während das prall mit Obst und Butterstreusel belegte Gebäck jedoch nur saisonal erhältlich ist, gibt es den Handkäs‘ überall in Mainz das ganze Jahr über. Vermutlich existieren von ihm fast so viele Rezeptvarianten, wie es Mainzer gibt. Dabei ist es ganz einfach: Handkäse, der meist mit Essig, Öl und Zwiebeln eingelegt wird. Und woher kommt die Musik? Genießen Sie und sehen Sie selbst…

- I wie Ignazviertel

Die Kapuzinerstraße in der südlichen Mainzer Altstadt mit Blick auf St. Ignaz. Das Viertel rund um die Kirche bewohnten einst vor allem Fischer, Fuhrleute und Rheinschiffer. (© symposiarch CC BY-SA 3.0)

Die zwischen 1763 und 1774 erbaute Kirche St. Ignaz in der Kapuzinerstraße bildet das Zentrum eines kleinen aber feinen Viertels in der südlichen Mainzer Altstadt. Diese Viertel ist Teil des alten Mainzer Ortsteils Vilzbach, der um 1200 in das Stadtgebiet mit einbezogen wurde. Auch die Ignazkirche steht auf den Fundamenten eines viel älteren Gotteshauses aus dem 13. Jahrhundert, das früher einmal den Templern gehört haben soll. Der Neubau aus dem 18. Jahrhundert gilt als einer der bedeutendsten Kirchen des Klassizismus in Südwestdeutschland. Und das vor allem, weil der damalige Mainzer Kurfürst Johann Friedrich Karl von Ostein keine „Bauernkirche“ in seiner Residenz haben wollte.

Wenn man die Blicke an den Häuserfassaden in der Kapuzinerstraße und des auf der Rückseite von St. Ignaz verlaufenden Ignazgässchens schweifen lässt, dann erkennt man noch viel von diesem alten Stadtviertel der Fischer, Fuhrleute und Rheinschiffer. Heute bewegt sich hier viel studentisches Volk durch die Straßen.

Auf zwei Besonderheiten sei hier noch hingewiesen: Das Weinhaus „Zum Beichtstuhl“ in der Kapuzinerstraße 30 ist eine der ältesten Mainzer Weinlokale. Viele Geschichten ranken sich um den Namen dieses Weinhauses. Die charmanteste, wenn auch wohl nicht wirklich wahre Version: Der Küster von St. Ignaz pflegte hier seinen Dämmerschoppen zu sich zu nehmen, konnte diesen irgendwann jedoch nicht mehr bezahlen. Zur Schuldentilgung, so die Legende, habe er irgendwann einen Beichtstuhl aus der Kirche angeschleppt, der in die Wandvertäfelung des Weinhauses umgearbeitet worden ist. Auf jeden Fall erinnern die Schnitzereien im Erdgeschoss und die dunkle Färbung des Holzes tatsächlich an einen Beichtstuhl.

In St. Ignaz selbst sind die sogenannten Backofengräber zu bewundern. Im dicht bebauten Quartier war während des Kirchenneubaus nicht an eine Erweiterung des Kirchenhofs zu denken. So verfiel man auf die Idee, die Toten der Gemeinde unter dem Gotteshaus in Wandnischen zu beerdigen, in die die Särge – wie in einen Backofen – hineingeschoben wurden. 260 Gräber waren im Tonnengewölbe unter der Kirche vorgesehen, bestattet wurden hier vor allem Honoratioren der Gemeinde, unter anderem der Architekt Johann Peter Jäger.

- J wie Jüdisches Mainz

Fragmente der Säulenhalle der alten Synagoge schaffen die Verbindung zum beeindruckenden Neubau von Manuel Herz. (© Heidi Schade)

Mainz ist eine der ältesten und traditionellsten jüdischen Gemeinden in Europa. Im Mittelalter war die Stadt Zentrum jüdischer Lehre und Religion. Gemeinsam mit Speyer und Worms bildete Mainz die sogenannten SchUM-Städte, ein Akronym aus den mittelalterlichen hebräischen Namen der drei Städte. Die drei jüdischen Zentren des Rheingebietes haben im Mittelalter bedeutende jüdische Gemeinden hervorgebracht, die in außergewöhnlicher Weise miteinander kooperierten und Anfang des 13. Jahrhunderts mit ihren Erlassen und Talmudschulen eine führende Rolle im aschkenasischen Judentum einnahmen. Alle drei Städte bewerben sich derzeit um die Anerkennung als UNESCO-Welterbe.

Die frühesten, gesicherten Spuren jüdischen Lebens in Mainz lassen sich bis in das 10. Jahrhundert zurückverfolgen. Sie legen Zeugnis von einer blühenden jüdischen Gemeinde ab, die als eine der ältesten in Deutschland gilt. Berühmtheit erlangte die Jüdische Gemeinde in Mainz durch das Wirken ihrer Gelehrten, die Magenza zu einem kulturellen Zentrum des Judentums im Mittelalter machten. Mit Gerschom ben Jehuda wirkte um die Jahrtausendwende einer der einflussreichsten Gelehrten des Abendlandes in Mainz, dessen Rechtsauskünfte und Verordnungen noch Jahrhunderte nach seinem Tod ihre Gültigkeit behielten. Auch heute erinnert noch ein mittelalterlicher Gedenkstein auf dem uralten jüdischen Friedhof an diese herausragende Persönlichkeit.

Die Gemeinde erlebte eine äußerst wechselvolle Geschichte: Pogromen und Vertreibungen im Mittelalter und der Neuzeit folgte eine kulturelle Blüte im 18. Jahrhundert, die jedoch durch die Auseinandersetzungen in den Napoleonischen Kriegen wieder gefährdet war. Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts wuchs die Gemeinde schließlich rapide an, 1856 entstand eine eigene Synagoge, die 1879 durch einen größeren Bau in maurischem Stil ersetzt wurde, 1912 erhielt die Gemeinde ihre Hauptsynagoge in der Hindenburgstraße.

Die Gräueltaten der Nationalsozialisten beendeten ab 1933 das jüdische Leben von „Magenza“. Über 1000 jüdische Bürger von Mainz verloren in den Konzentrationslagern ihr Leben. Nach dem Krieg kehrten zunächst nur wenige Emigranten und Überlebende nach Mainz zurück. Dennoch bildete sich bereits im Oktober 1945 erneut eine jüdische Gemeinde in Mainz. Doch es sollte noch lange dauern, bis es wieder ein nach außen deutlich sichtbares Zeichen aktiven jüdischen Lebens gab. Am Standort der ehemaligen Hauptsynagoge entstand schließlich nach den Plänen des Kölner Architekten Manuel Herz eine neue Synagoge. Die Architektur mit ihrer eigenständigen Formensprache und den von grün glasierten Keramikprofilen bedeckten Fassadenflächen wendet sich bewusst von gewohnten Bauformen und -materialien ab. Manuel Herz schließt den Bogen vom Mittelalter zur Gegenwart ohne direkte Bezugnahme auf Verfolgungen, Pogrome und den Holocaust. Vielmehr basiert sein architektonisches Werk auf überlieferten Texten der Tora.

Durch die auf dem Vorplatz stehenden Fragmente der Säulenhalle des Vorgängerbaus entsteht zudem eine Verbindung zwischen der zerstörten Hauptsynagoge von 1912 und der heutigen Synagoge. Seit 2010 ist das Gotteshaus nun wieder das Zentrum des jüdischen Mainz.

- K wie Koordinaten

Geographisch nicht ganz korrekt, aber ein beliebtes Fotomotiv: der eigentlich einige Meter weiter in Richtung Theater verlaufende 50. Breitengrad. Als Klimawandel noch ein Fremdwort war, markierte er die nördliche Grenze, bis zu der Weinanbau möglich war. (© Manuel Fohler)

50° 0′ 0.0” N,8° 16′ 16.16” E – das sind die Koordinaten, die ungefähr den Mittelpunkt der Stadt Mainz, wenige Meter vom Staatstheater entfernt markieren. Mainz liegt also auf dem 50. Grad nördlicher Breite und dokumentiert das auch stolz mit einem kupferfarbenen Band, das – nicht immer geographisch ganz korrekt – mitten durch die City verläuft. Es wird behauptet, dass mehrere Gebäude und der Gutenbergplatz selbst unmittelbar vom 50. Breitengrad durchquert werden. Tatsächlich wird jedoch nur das Staatstheater Mainz in ein paar Metern Entfernung tangiert. Ein optischer Verlauf des Breitengrades ist im Planum des Platzes aus touristischen Zwecken durch zwei parallele Eisenschienen markiert, zwischen denen mit Eisenlettern folgende Beschriftung steht: 50. GRAD NÖRDLICHER BREITE. Ein ebenfalls eingelassener, stilisierter Globus markiert den Verlauf des Breitengrades auf der Erdkugel.

Der 50. ist natürlich nicht irgendein Breitengrad. Als der Klimawandel noch ein Begriff war, der allenfalls in eingeweihten Wissenschaftlerkreisen kursierte, markierte der 50. Breitengrad die nördliche Grenze, bis zu der überhaupt Weinbau möglich war. Inzwischen hat sich diese Grenze zwar verschoben, ist aber dennoch weiter untrennbar mit dem Rebensaft der Region verbunden. Auch im Rheingau, unterhalb des Schlosses Johannisberg, ist eine entsprechende Markierung vorhanden. Bis hierher und nicht weiter, so die Tradition, wächst und gedeiht der Rheingauer Riesling. Und die Winzer machen aus der Erderwärmung längst eine Tugend. Sie bauen nicht mehr nur heimische Rebsorten wie Kerner, Silvaner oder Müller-Thurgau an, längst gedeihen hier auch Merlot, Cabernet Sauvignon oder Shiraz.

Der 50. Breitengrad verbindet einige der berühmtesten Weinbauregionen Deutschlands und der nördlichen Hemisphäre: den Rheingau vor der Haustür, Franken weiter östlich, die Mosel etwas weiter westlich von Mainz, bis hin zum fast 8000 Kilometer entfernten Okanagan Valley in der kanadischen Provinz British Columbia. Der Wein vom 50. Breitengrad ist also ein besonderer. Am besten überzeugen Sie sich selbst davon beim Besuch eines der zahlreichen urigen Mainzer Weinlokale (→ Nachtleben).

- L wie „Läschebäsch“

oder: wie das ZDF auf den Berg kam

Die Hochhäuser auf dem Lerchenberg hinter dem ZDF-Verwaltungshochhaus. (© Heidi Schade)

Zur Linderung der Wohnungsknappheit infolge der Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs schenkte das Land Rheinland-Pfalz unter Ministerpräsident Peter Altmeier anlässlich der Zweitausendjahrfeier der Stadt Mainz 1962 dem Ort 62 Hektar Land, die die Stadtverwaltung für den Neubau einer „Jubiläumssiedlung“ auf ein Gelände von 154 Hektar erweiterte. Als Ergebnis eines Ideenwettbewerbs unter der Mainzer Bevölkerung wurde der neue Stadtteil auf den Namen „Mainz-Lerchenberg“ getauft. Im September 1967 bezogen die ersten Bewohner ihre Eigenheime, zwei Jahre später bewohnten bereits 2.900 Menschen den Lerchenberg. Städtebaulich wurden Bungalows im Norden, dem Malerviertel, Reihenhäuser im Süden, dem Schriftsteller- und Musikerviertel, sowie Hochhäuser im Zentrum vorgesehen. Knapp 20 Jahre später lag die Einwohnerzahl bei etwas über 6.000 Personen.

Das ZDF 1962 hatte in provisorischen Studios in Eschborn mit den Vorbereitungen für einen Sendebetrieb begonnen. Bei dem Gelände handelte es sich um einen Bauernhof und einige ehemalige Arbeitslager-Gebäude, eine gern als Telesibirsk bezeichnete Umgebung. Darin waren zwei Studios mit 230 bzw. 160 Quadratmetern und ein Synchronstudio, das auch für Ansagen dienen konnte, untergebracht. Da ein Ausbau von Telesibirsk zu teuer war, zog das ZDF in den provisorischen Studiokomplex der Taunus-Film in Wiesbaden, Unter den Eichen. Dort nahm das ZDF am 1. April 1964 offiziell den Sendebetrieb auf. Auf dem Gelände waren die Sendeleitung, Aktueller Dienst und Technik und auf einem angrenzenden Grundstück Schneideräume, Kopierwerk, Fotolabor und Chefredaktion untergebracht. Darüber hinaus hatte das ZDF bis zu 30 Räume im Großraum Mainz/Wiesbaden angemietet, in denen sich beispielsweise das Zentralarchiv oder die Synchronisation befanden. Die Planungen sahen aber von vornherein einen zentralen Standort für alle Abteilungen vor.

Nachdem im ZDF-Staatsvertrag Mainz als Standort des Senders festgelegt worden war, suchte die Stadtverwaltung zusammen mit dem ZDF nach einem geeigneten Grundstück. Am 25. Juni 1964 kaufte das ZDF schließlich von der Stadt ein Areal in unmittelbarer Nähe des neuen Stadtteils Lerchenberg. 1966 begannen dort die ersten Bauarbeiten für das zukünftige Sendezentrum.

Das Wappen des vergleichsweise jungen Stadtteils Lerchenberg mit dem alten ZDF-Logo

Zuerst wurden Gebäude für den Kraftfahrzeug- und Ü-Wagenbetrieb errichtet (1. Bauabschnitt). 1971 erfolgte die Grundsteinlegung für das weithin sichtbare Redaktions- und Verwaltungsgebäude, das 1974 eingeweiht wurde (2. Bauabschnitt). Im September 1977 begannen die Erdarbeiten für den dritten Bauabschnitt des eigentlichen Sendebetriebsgebäudes, einem von der Planungsgruppe Stieldorf entworfenen Rundbau (mit einem Durchmesser von 166 Metern), der 1984 bezogen wurde. Inzwischen komplettieren weitere Gebäude das ZDF-Sendezentrum auf dem Mainzer Lerchenberg.

Die Verbundenheit des Stadtteils Lerchenberg zum ZDF spiegelt sich auch im Wappen wider: unten rechts in Blau das silberne erste Senderlogo

- M wie Mainzelbahn

Mit der Mainzelbahn aus der Innenstadt direkt zum ZDF-Sendezentrum, Ort der diesjährigen Frühjahrstagung. © Mainzer Verkehrsgesellschaft (MVG)

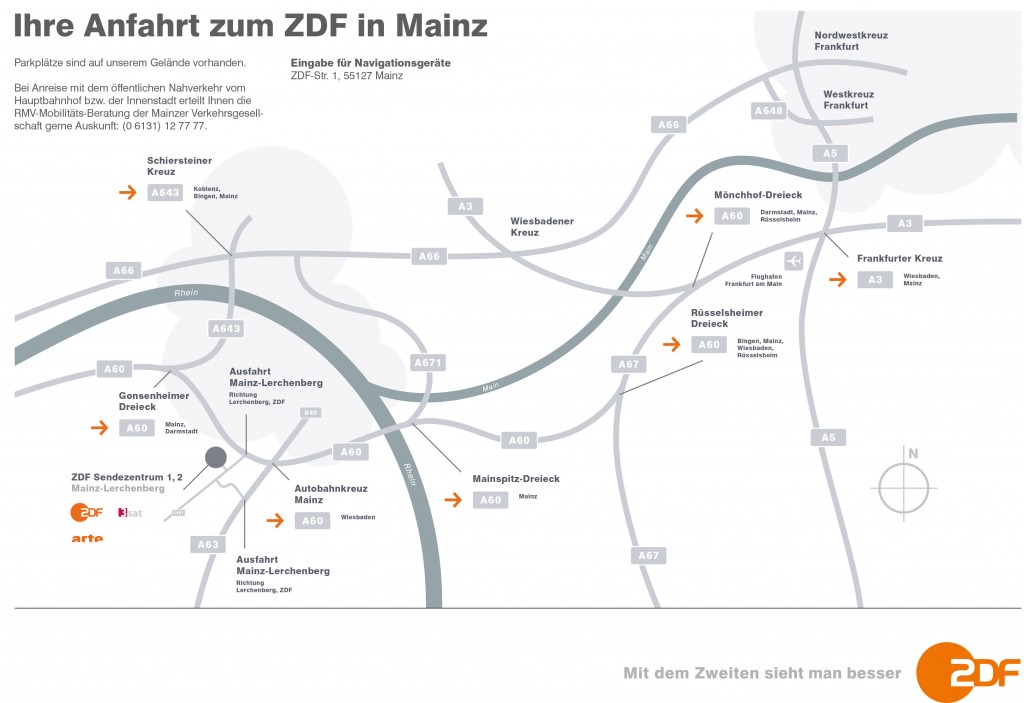

Die Stadt Mainz und ihre Verkehrsbetriebe haben keine Kosten und Mühen gescheut, um die TeilnehmerInnen der Frühjahrstagung so bequem wie möglich zum ZDF zu bringen. Und so entstand in erstaunlich kurzer Bauzeit eine 9,2 Kilometer lange Straßenbahnstrecke vom Hauptbahnhof zum Lerchenberg. Seit Dezember 2016 rollt die Mainzelbahn, wie sie schnell liebevoll getauft wurde. In gut 20-minütiger Fahrt gelangen Sie mit der Linie 51 oder der Linie 53 zur Haltestelle Lerchenberg-Brucknerstraße. Von dort geht es dann zu Fuß zum Tagungsort auf dem ZDF-Gelände.

- N wie Nachtleben

Die nächtliche Mainzer Skyline von der “ebsch Seit”, dem Wiesbadener Rheinufer aus fotografiert. (© Heidi Schade)

Sollten Sie vorhaben, die Erkenntnisse, die Sie auf der Frühjahrstagung gewonnen haben, bei einem guten Glas Wein zu vertiefen, dann ist das eine sehr gute Idee. Denn Sie sollten diese Stadt nicht verlassen, ohne zumindest eine der zahlreichen Mainzer Weinkneipen mal von innen gesehen und vom Rebensaft aus der Region gekostet zu haben. Die nötigen Überlebenshilfen für Ihren Kneipenbesuch finden Sie hier. Für einen ersten Überblick haben wir Ihnen eine kleine Orientierungshilfe zusammengestellt, die auch auf die Bedürfnisse derjenigen eingeht, die statt Wein lieber einen frisch gezapften Hopfensmoothie bevorzugen. In jedem Fall finden Sie fußläufig zu den Hotels der Mainzer Innenstadt ganz sicher das zu Ihnen passende Lokal. Schwerpunkte des Mainzer Nachtlebens sind die Altstadt mit der Augustinergasse und den angrenzenden Straßen. Hier finden sich auch die meisten der urigen Weinkneipen. Wer die Kaiserstraße überquert, der landet im Straßenkarree der Mainzer Neustadt. Hier herrscht mehr studentisches Flair mit einem bunten Angebot an Lokalen.

- O wie Open Ohr

Ein offenes Ohr für die Themen der Zeit: die Plätze und Wiesen rings um die Zitadelle werden jedes Jahr zu Pfingsten ein Raum für Begegnungen, Musik, Lesungen und Theater. (© Stadt Mainz)

Jedes Jahr am Pfingstwochenende lockt das Open Ohr Festival eine Fülle von Besuchern auf das Gelände der Mainzer Zitadelle. Was 1975 in bescheidenem Rahmen begann, das ist heute eine Mammutveranstaltung mit 8.000 – 10.000 Besucherinnen und Besuchern. Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Familien und Singles, alle, die ein offenes Ohr für die Themen der Zeit haben, treffen sich auf der ehemaligen Festungsanlage oberhalb der Mainzer Innenstadt. Die Wiesen rund um die trutzigen Mauern werden zu einem großen Campingplatz, ein Hauch von Woodstock liegt über der Stadt. Das Open Ohr ist allerdings nicht nur ein Musikfestival. Jedes Jahr widmet sich das von der Freien Projektgruppe und der Stadt Mainz veranstaltete Event einem politisch aktuellen Thema. In Konzerten, Lesungen, Theatervorführungen, Kabarett und Filmen, auf Podien und in Workshops besteht die Gelegenheit, sich intensiv miteinander auszutauschen, aber auch zu feiern und fröhlich zu sein. Vor dem Hintergrund der vielen Menschen, die in Deutschland Zuflucht suchen, hieß das Festivalthema 2016 „Heimat – was zum Kuckuck?“. An Pfingsten 2017 geht es unter dem Motto „Wegwerfware Mensch“ um die moderne Sklaverei.

Das Open Ohr ist einzigartig und hat längst den Rahmen eines lediglich lokalen Events gesprengt. Mainz zeigt sich hier von seiner besonderen, fröhlichen und weltoffenen Seite. Falls Sie also vom 2. bis zum 5. Juni noch nichts vorhaben, dann kommen Sie doch einfach mal mit offenen Ohren auf die Mainzer Zitadelle.

- P wie Proviantamt

Einst Kornspeicher und Bäckerei ist das Proviantamt nach jahrelangem Dornröschenschlaf einer der beliebtesten Mainzer Treffpunkte geworden – auch für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Frühjahrstagung 2017. (© Heidi Schade)

Diesen Ort sollten Sie sich unbedingt merken, denn hier strebt die Frühjahrstagung einem ihrer zahlreichen offiziellen und inoffiziellen Höhepunkte zu: Das Proviantamt in der Schillerstraße 11a in der Mainzer Innenstadt. Hier treffen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Abend des 25. April ab 19.30 Uhr zum zwanglosen Austausch nach zweifellos zwei sehr spannenden Tagen auf dem Lerchenberg. Das Proviantamt, erbaut 1867, ist mit seinen 5000 Quadratmetern einer der wenigen noch erhaltenen Militärbauten aus der Zeit des Deutschen Bundes. Ursprünglich als Kornspeicher und Bäckerei für die in Mainz stationierten Soldaten gedacht, wurde es nie militärisch genutzt und verfiel in einen langen Dornröschenschlaf. Erst zu Beginn des Jahrtausends erwachte das Bauwerk, dem zeitweise sogar der Abriss gedroht hatte, zu neuem Leben. Heute beherbergt das Gebäude die Rheinhessenvinothek, in der 150 Winzer aus der Region ihre Produkte präsentieren. Ebenfalls im Gebäude untergebracht sind das Deutsche Kabarettarchiv und das Fastnachtsmuseum.

- Q wie Quetschekuchen

Schmeckt immer und überall, mit und ohne Butterstreusel, aber bitte mit Sahne: der Quetschekuchen. (© Papa1234)

Nein, wir wollen der jahrhundertealten Fehde, ob der Quetschekuchen nun aus Hessen, aus der Pfalz, dem Saarland oder eben aus Rheinhessen stammt, kein weiteres Kapitel hinzufügen. Warum auch? Den Mainzern, die auch kulinarisch ein multikulturelles Völkchen sind, ist das schließlich völlig egal. Tatsache ist: Der Blechkuchen aus Hefeteig, Mainzer und (!) Zwetschgen ist einfach fester Bestandteil des kulinarischen Kalenders in Mainz und schmeckt zum Kaffee oder Tee genauso wie zum Wein. Hier in Mainz hat fast jeder Häuslebesitzer mindestens einen Zwetschgenbaum im Garten stehen. Und da die Rezepte von Generation zu Generation weitergegeben werden, gibt es inzwischen vermutlich fast mehr Rezeptvarianten als es Mainzerinnen und Mainzer gibt. Und auch wenn jetzt gerade nicht Saison ist, in irgendeinem der zahlreichen Mainzer Weinlokale (→ Nachtleben) finden Sie auch jetzt im Frühjahr garantiert eine Kostprobe des Naschwerks.

Und für das Nachbacken zu Hause haben wir hier auch ein Rezept für Sie:

500 g Mehl, 1-2 Eier, 100 g geschmolzene Butter, ¼ Liter lauwarme Milch, 30 g Hefe,

1 Prise Salz, 1 Päckchen Vanillezucker, 100 g Zucker,Mehl in eine Schüssel sieben, in der Mitte eine Mulde machen und die Hefe hineinbröckeln, 1 Teelöffel Zucker auf die Hefe streuen und mit etwas lauwarmer Milch übergießen und an einem warmen Ort zugedeckt ca. 15 Minuten gehen lassen. Dann nach und nach die restlichen Zutaten hinzufügen. Mit einem großen Rührlöffel kräftig durchschlagen bis der Teig Blasen schlägt. Zugedeckt wieder an einem warmen Ort gehen lassen bis er sich verdoppelt hat.

Den Teig ausrollen und auf ein rundes oder eckiges gefettetes Blech legen.

Gewaschene, abgetrocknete Quetsche (Pflaumen, Zwetschgen) halb aufschneiden, den Stein entfernen und beide Hälften in der Mitte noch einmal einschneiden. Den Teig dicht mit Quetsche belegen, kurz gehen lassen und bei 175° Umluft ca. 20 Minuten backen.

Für ein rundes Blech ca. 500 g, für ein eckiges Blech ca. 1 kg Quetsche verarbeiten.

Guten Appetit! Dazu schmeckt Sahne sehr gut!!!

- R wie Römisches Mainz

Die Römersteine im Zahlbachtal, einst Teil eines neun Kilometer langen Aquädukts. © Landeshauptstadt Mainz

Römisches Theater, Hippocaustum, Isis-Tempel, Römersteine und Römertor, Dativius Victor Bogen –´die Römer haben in der von ihnen gegründeten Siedlung Mogontiacum zahlreiche Spuren hinterlassen, die immer wieder bei Ausgrabungen für Überraschungen sorgen.

Mogontiacumbegann als Stationierungsort für zwei Legionen, die unter dem Oberbefehl von Drusus, dem Schwiegersohn des Kaisers Augustus, standen. Schnell entwickelte sich Mogontiacum zum militärischen und dann auch zivilen Zentrum der Region.

Das Römische Theater bot einst Platz für 10.000 Zuschauer und ist somit das größte seiner Art nördlich der Alpen (© Heidi Schade)

Die Bewohner errichteten alle Bauten, die für eine römische Stadt typisch waren: Tempel, Foren, Wohnhäuser einfacherer Art und Stadtvillen für die wohlhabenden Bürger, Denkmäler für die Götter und Thermen. Außerhalb der Siedlungen entwickelten sich Gräberstraßen. Eine feste Brücke verband Mainz und den kleinen rechtsrheinischen Vorposten Kastel bereits seit 27 n.Chr. Im ersten Jahrhundert entstand auch das Bühnentheater mit 10.000 Plätzen, das als größtes römisches Theater nördlich der Alpen gilt.

Im Folgenden finden Sie einige Hinweise auf römische Spuren in Mainz:

Beim Neubau der Wege zur Zitadelle war man schon 1914 bis 1916 auf erste Spuren dieses Theaters gestoßen. Die Archäologen staunten nicht schlecht, als sie feststellten, dass es sich hier um ein Theater gigantischen Ausmaßes gehandelt hatte. Der Zuschauerraum war 116 Meter breit, die Bühne 42 Meter. Das im 1. Jahrhundert errichtete Bauwerk bot somit Platz für bis zu 10.000 Zuschauer.

Nicht weit entfernt vom Römischen Theater findet sich der Drususstein auf dem Gelände der Mainzer Zitadelle. Hier spielte sich vermutlich der jährliche Totenkult für den verstorbenen römischen General ab. Auch das Bühnentheater könnte dafür genutzt worden sein.

Wenn Sie sich beim zwanglosen Treffen im → Proviantamt mal die Beine vertreten wollen, dann stoßen Sie schnell in der kleinen Grünanlage zwischen dem Lokal und dem Institut Francais auf die Nachbildung dieses Kleinods römischer Ingenieurskunst. Diese Fußbodenheizung beruhte auf einem ausgeklügelten System: Der Holzboden wurde von kleinen Pfeilern getragen, durch deren kanalartige Gänge sich die durch ein Holzfeuer erzeugte Wärme verbreitete. Bei Bauarbeiten zu einem Parkhaus stieß man an dieser Stelle auf die Reste eines römischen Wohnhauses, das mit einer solchen Fußbodenheizung erwärmt wurde.

Abseits der Innenstadt, im idyllischen Zahlbachtal, findet man die Überreste einer römischen Wasserleitung. Sie transportierte das kostbare Nass über neun Kilometer vom heutigen Ortsteil Finthen zunächst unterirdisch, wegen des starken Gefälles dann aber oberirdisch über das Aquädukt in das Militärlager auf dem Kästrich. Bei 12.000 Legionären, die zeitweise hier stationiert waren, müssen täglich mehr als 30.000 Liter Wasser durch die Leitung geflossen sein.

Wohl aus Dank für die Aufnahme im sicheren linksrheinischen Gebiet stiftete der Ratsherr Dativius Victor diesen Bogen im 3. Jahrhundert nach Christus. Der aus 43 Architekturquadern bestehende Bogen maß 6,50 Meter in der Höhe, der Ehrenbogen war etwa 4,50 Meter breit. Das Original ist unweit des Standorts am Ernst-Ludwig-Platz heute im Landesmuseum zu bestaunen.

Isis- und Mater Magna-Heiligtum

Beim Bau des Einkaufs-Centers, das bezeichnenderweise heute den Namen Römerpassage trägt, fand man die Überreste dieses Heiligtums. Die der altägyptischen Gottheit Isis und der orientalischen Mater Magna gewidmete Anlage wurde vermutlich bis ins 3. Jahrhundert genutzt. Das dazu gehörende Museum zeigt die zahlreichen Funde, die bei der Ausgrabung zutage traten, darunter Öllampen, Bronzestatuetten und sogenannte Fluchtäfelchen.

- S wie SWR

Das SWR Funkhaus am Rand der Mainzer Innenstadt. (© Alexander Kluge, SWR)

Der Südwestrundfunk am Rand der Mainzer Innenstadt ist neben dem → ZDF das zweite große Medienzentrum in Mainz. Der SWR ist als Mehrländeranstalt der zweitgrößte Sender innerhalb der ARD – der Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland. Neben dem Tatort aus dem Südwesten produziert der SWR Sendungen wie Verstehen Sie Spaß?, Report Mainz oder große Spielfilme, etwa Rommel oder George. Daneben bringt der SWR auch Inhalte in die anderen ARD Gemeinschaftsprogramme – 3sat, Arte, Phönix, Kika – ein. Ein besonderes Anliegen des SWR sind Inhalte für junge Menschen. So verantwortet der Sender das SWR Kindernetz und hat die Federführung für das gemeinsam mit dem ZDF betriebene Contentnetzwerk Funk inne.

Im SWR Funkhaus in Mainz (Am Fort Gonsenheim 139) werden die SWR Fernseh- und Radioprogramme für das Bundesland Rheinland-Pfalz produziert. Außerdem werden hier die Internetangebote von ARD.de und SWR.de gesteuert – und das Justiziariat des SWR hat in Mainz seinen Sitz.

Führungen durch das Mainzer Funkhaus gibt es für Einzelpersonen und Gruppen montags bis freitags von 09.30 – 12.00 Uhr und von 13.30 – 16.00 Uhr. Da der laufende Produktions- und Sendebetrieb besichtigt wird, gestaltet sich jede Führung individuell und ist von den tagesaktuellen Möglichkeiten abhängig.

- St wie Straßenschilder

Blau = parallel zum Rhein, rot = auf den Rhein zulaufend. Die Farbgebung der Mainzer Straßenschilder erleichtert seit dem 19. Jahrhundert die Orientierung in der Stadt (© Heidi Schade)

Da Dokumentar/-innen und Archivar/-innen stets aufmerksame Beobachter sind, ist es Ihnen bei einem ersten Gang durch die Mainzer Straßen sicher schon aufgefallen: Hier gibt es Straßenschilder in Blau und in Rot. Und für diejenigen, die sich gefragt haben mögen, was es damit auf sich hat, kommt jetzt die Auflösung: Die unterschiedlichen Farben kennzeichnen, ob eine Straße parallel zum Rhein verläuft (blaue Schilder) oder vom Rhein weg, also senkrecht zum Fluss (rote Straßenschilder).

Das System geht zurück auf den Arzt Dr. Josef Anschel, der 1849 einen Antrag auf „Umänderung der Häusernummern“ stellte. Anschel gefiel die chaotische und oft willkürliche Nummerierung der Mainzer Häuser nämlich gar nicht. Seine Idee war seiner Zeit weit voraus: Anschel schlug vor, allen Häusern auf der rechten Straßenseite gerade Nummern und allen auf der linken Seite ungerade Nummer zu geben. Zudem sollte alle vom Rhein wegführenden Straßen am Fluss mit der Hausnummer 1 beginnen, alle parallel zum Rhein verlaufenden Straßen sollten im Süden die Nummer 1 haben und die Hausnummern zudem farblich unterschiedlich sein. Vier Jahre später wurde dieses Orientierungssystem, das es damals übrigens auch in Frankfurt und Paris gab, schließlich umgesetzt. Seitdem weiß man in Mainz immer, ob man sich parallel oder senkrecht zum Rhein bewegt, selbst wenn der Fluss gar nicht zu sehen ist.

- T wie Traubensaal

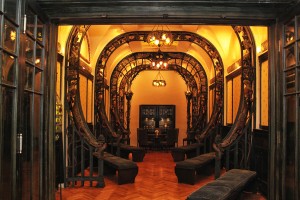

Zeugnis des Jugendstils: der Traubensaal in der Sektkellerei Kupferberg war einst Teil der Pariser Weltaustellung 1900 und ist heute beliebter Ort, um den Bund für das Leben zu schließen. (© Heidi Schade)

Der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling lädt am Abend des 24. April zum Sektempfang in die Kellerei Kupferberg. Dort haben Sie hoffentlich Gelegenheit, ein äußerst bemerkenswertes Zeugnis des Jugendstils zu bewundern. Der Traubensaal im Gebäude der einstigen Sektkellerei wurde eigens für die Pariser Weltausstellung im Jahr 1900 angefertigt. Er wurde vom Berliner Architekten Bruno Möhring als Teil des Deutschen Weinpavillons entworfen, in dem auch Christian Adalbert Kupferberg die Erzeugnisse seiner „Fabrication moussierender Weine“ präsentierte. Seine Söhne Franz und Florian entschieden sich nach der Weltausstellung zum Kauf des Traubensaals und hatten nun das passende Ambiente für Veranstaltungen der Kupferberg-Kellerei.

Beim Betreten des Traubensaals soll man sich wie in einem geschmückten Fass fühlen. Kunstvoll geschmiedetes Weinlaub, Reben und Trauben stehen in Kontrast zu den chinesischen Drachen, die der Asienmode der damaligen Zeit entsprangen.

Und noch eine Besonderheit des Traubensaales: Seit 2009 ist er offizielle Zweigstelle des Mainzer Standesamtes.

- U wie unterhaus

Eine feste Adresse in der Mainzer und auch in der deutschen Kabarettlandschaft: das “Mainzer Forum-Theater unterhaus” logiert seit 1971 im urigen Gewölbekeller in der Münsterstraße. (© kandschwar CC BY-SA 3.0)

Jeden Abend läutet die Glocke, die Hanns Dieter Hüsch von seiner gekenterten “arche nova” 1971 ins unterhaus-Foyer hängte, die Vorstellungen ein und signalisiert: Aufgepasst, hier ist’s nicht angepasst!

Politisches Kabarett in Mainz, das hat eine lange Tradition, die nicht erst mit dem Bezug des „Mainzer Forum-Theater unterhaus“ im Jahr 1971 begann. Doch hier in der Münsterstraße, in einem alten Kellergewölbe, fand diese Tradition nach zahlreichen Irrungen und Wirrungen schließlich ihre feste Heimat. Und schon 1972 schufen die „unterhäusler“ der ersten Stunde – Artur Bergk, Renate Fritz-Schillo und Carl-Friedrich Krüger – den Deutschen Kleinkunstpreis, der bis heute als Oscar dieser Kunstform gilt. Alles, was in der Szene Rang und Namen hat und hatte, ist schon im Gewölbekeller aufgetreten, dessen „entreé“ hinter dem → Proviantamt auf der anderen Seite des Platzes liegt. Untrennbar verbunden ist das Unterhaus aber vor allem mit dem Namen Hanns-Dieter Hüsch. Heute begeistern Urban Priol, Jochen Malmsheimer, Simone Solga, Django Asül und Co. das Publikum. Und längst ist das Programm nicht mehr nur auf das politische Kabarett beschränkt. Musik, Lesungen sowie Kinder- und Jugendtheater sind längst feste Größen im unterhaus. Und auch wenn Sie keine Zeit für einen Besuch haben sollten, so empfehlen wir Ihnen zumindest einen Gang über den „Mainzer Walk of Fame“, der gleich hinter dem → Proviantamt beginnt, und auf dem deutsche Kaberettgrößen von einst und jetzt mit einem Stern verewigt sind.

- V wie Victor-Hugo-Ufer

Die Drehbrücke am Winterhafen ist das Entrée zum Victor-Hugo Ufer, an dem sich ein gechillter Sommerabend verbringen lässt. (© Akmu CC-BY-SA 3.0)

Grillen und Chillen, sehen und gesehen Werden – dieses Motto schwebt neben dem Duft zahlreicher Holzkohlegrills im Sommer über dem Rheinufer am südlichen Ende der Altstadt. In Mainz ist um diese Jahreszeit nicht selten schon eine Vorahnung auf den Sommer zu spüren. Und falls Sie nach anstrengendem Tag auf dem Lerchenberg ausspannen und dennoch etwas von der Atmosphäre dieser Stadt mitbekommen wollen, dann sind Sie hier genau richtig. Auf dem langgezogenen Grünstreifen zwischen Winterhafen und Rhein lässt es sich aushalten, Schiffe und Menschen beobachten und die am Tag gewonnen Erkenntnisse noch einmal Revue passieren. Und falls Sie dann noch einen stilvollen Absacker zu sich nehmen wollen, dann schlendern Sie die Uferpromenade in Richtung Eisenbahnbrücke zum Bootshaus, in dem sich nicht nur die Mainzer Rudererszene trifft.

- W wie Weck, Worscht und Woi

Das Mainzer Marktfrühstück im Schatten des Doms ist jeden Samstag der Treffpunkt, um der Mainzer kulinarischen Dreifaltigkeit zu huldigen. (© Heidi Schade)

Der Mainzer – und natürlich auch die Mainzerin – brauchen nicht viel, um ihrer Lebenslust zu frönen: Weck, Worscht und Woi, das ganzjährige Nationalgericht der Mainzer, bestehend aus Brötchen, Wurst und Wein. Deftig, einfach, gut. Das reicht, um es sich zum Beispiel in einer der zahlreichen Mainzer Weinkneipen (siehe auch → Nachtleben) gutgehen zu lassen und mit netten Menschen am Tisch ins Gespräch zu kommen. Aber Achtung: Hier wird eine ganz eigene Sprache gesprochen. Aber wenn Sie diese Vokabeln kennen und das Piffche genauso souverän bestellen, wie Sie den Racheputzer zurückgehen lassen, dann wird man Sie schon fast für einen Eingeborenen halten.

- XY wie ungelöst

Ob Eduard Zimmermann wohl die Lösung gefunden hätte, welcher Text an diese Stelle sollte? (© ZDF)

An dieser Stelle könnten wir versuchen, Ihnen ein X für ein U vorzumachen, dann stünde hier der Text über den Mainzer Kabaretttempel → unterhaus. Aber da ArchivarInnen, DokumentarInnen und InformationsspezialistInnen gewitzte Menschen sind, würden Sie das natürlich sofort merken.

Und so bleibt die Frage, was mit den Buchstaben X oder Y beginnt und typisch für Mainz ist, an dieser Stelle leider ungelöst. Ob Eduard Zimmermann eine Antwort gewusst hätte?

- Z wie ZDF

Abendlicher Blick auf das neue Nachrichtenstudio. (© Heidi Schade)

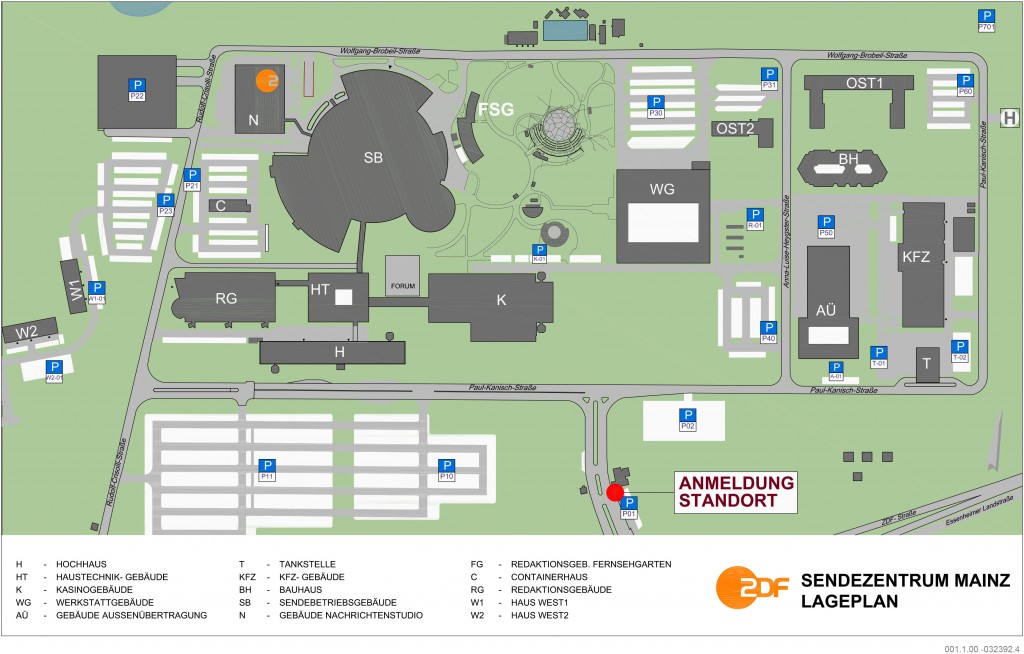

In diesem Text könnten wir in Superlativen schwelgen, was wir als bescheidener Gastgeber dieser illustren Konferenz aber tunlichst vermeiden wollen. So beschränken wir uns darauf, Ihnen hier schon einmal den Lageplan des Sendezentrums an die Hand zu geben. Dieser wird Ihnen den richtigen Weg in die Konferenzzone weisen, wo die Frühjahrstagung stattfindet. Kommen Sie gut und sicher ans Ziel, egal, ob Sie mit dem eigenen PKW, mit dem Bus oder mit der → Mainzelbahn anreisen. Führungen durch das ZDF im Rahmen der Frühjahrstagung geben Ihnen dann einen Einblick in das geschäftige Treiben im „Raumschiff Lerchenberg“.

Das ZDF Sendezentrum aus der Drohnenperspektive (© ZDF)

Die Autoren des Mainz A-Z sind:

|  |

| Stefan Hertrampf ZDF/Informations- und Bildservice | Fotografin: Heidi Schade heidi-schade-fotografie.de (Foto ZDF/Rico Rossival) |