Das Tagungs A-Z Saarbrücken

Amitié (frz. = Freundschaft)

- Amitié (frz. = Freundschaft)

Abb. 1: „Saarstaat“-Wappen, gültig von 1948 bis 1956

Die Beziehungen zwischen dem Saarland und Frankreich waren nicht immer von Freundschaft geprägt. Vielmehr war das Land an der Saar jahrhundertelang ein Zankapfel zwischen Frankreich und Deutschland: mal französische Provinz, ab 1920 als „Saargebiet“ vom Völkerbund verwaltet, dann 1935 nach der Volksabstimmung ins „Deutsche Reich“ zurück„geholt“. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde es als autonomer Saarstaat mit eigener Staatsbürgerschaft erneut Frankreich unterstellt. Nach einem zweiten Referendum 1955 wurde das Saarland zwei Jahre später politisch in die Bundesrepublik eingegliedert (der wirtschaftliche Anschluss erfolgte 1959). Es war ein ständiges „riwwer un‘ niwwer“ [= hin und her], wie „der Saarländer“ zu sagen pflegt. Diese wechselvolle Geschichte wurde früher im Staatswappen durch eine Brücke symbolisiert (Vgl. Abb. 1). Und seit 1993 verbindet, über die Saar hinweg, eine Fußgängerbrücke das saarländische „Kleinblittersdorf“ mit dem lothringischen „Grosbliederstroff“. Eine erste Brücke war schon 1880 gebaut worden. Auch aktuell werden politisch und kulturell Brücken geschlagen. Deutlich wird das an der 2015 verkündeten „Frankreich-Strategie“ unter der Regierung der saarländischen Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer. Einer der wesentlichen Eckpunkte des Projekts ist die Schaffung eines bilingualen Raums bis zum Jahr 2043. Bis dahin soll das Französische als zweite offizielle Amtssprache im Saarland etabliert werden. Es ist nämlich nicht so, wie man es oft in der Restrepublik meint, dass alle Saarländer französisch sprechen. Nun haben sie 27 Jahre Zeit, dafür zu sorgen, dass das, was bisher nur ein Gerücht ist, auch Wirklichkeit wird.

- Bier (und andere köstliche Flüssigkeiten)

Der Bierdurst im Lande ist groß, denn im Pro-Kopf-Verbrauch liegt das Saarland an der Bundesspitze. 2014 flossen 5,8 Millionen Hektoliter in saarländische Kehlen. In der ältesten noch aktiven

saarländischen Brauerei „G. A. Bruch“ wird die Brauereikunst (mindestens) seit 1702 betrieben. Bis heute ist die Brauerei im Familienbesitz. Neben Bruch (Saarbrücken), Großwald (Eiweiler) und Karlsberg (Homburg) gibt es noch weitere Klein(st)brauereien, so z. B. die Abtei-Brauerei in Mettlach.An einem Sonntag zieht „der Saarländer“ dem Bier aber auch mal ein Glas Wein vor. Und von der Weinherstellung hat man hierzulande nicht gerade wenig Ahnung. Kurioserweise stammen die saarländischen Weine gar nicht von der Saar, sondern werden an dem kurzen Moselabschnitt namens Obermosel angebaut, im Dreiländereck von Saarland, Lothringen und Luxemburg. Und weil der regionale Wein so gut ist, wird auch mal gerne sehr viel Geld dafür bezahlt. So erzielte ein Riesling von der Saar (Egon Müller Wiltingen, Jahrgang 2003) bei einer Wein-Auktion einen Preis von 12.000 Euro netto!

- Chansonarchiv

Im Musikarchiv des Saarländischen Rundfunk befinden sich zahlreiche Chansons, darunter eine spezielle Sammlung französischer (Chanson-)Interpreten/Komponisten, die ACI = „auteur-compositeur-interprète“, die mit über 20.000 archivierten Titeln die zweitgrößte Sammlung französischer Chansons in Deutschland ist und von SR-Radiomoderator Gerd Heger alias „Monsieur Chanson“ zur Verfügung gestellt wurde. Diese Sammlung ist dem Institut für Musikwissenschaft an der Universität des Saarlandes angegliedert.

- Dichter und Denker

Abb. 2: Ludwig Harig, 2006. Foto: SR

Wenn auch im Saarland kein Goethe, Fontane oder Knigge geboren wurde, so kann man zumindest sagen, dass diese im Lande Station gemacht haben und Johann Wolfgang von Goethe sogar einige Impressionen dieser Reise in seinem Werk „Dichtung und Wahrheit“ verewigte. So schrieb er: „Wir hörten von den reichen Duttweiler Steinkohlengruben, von Eisen- und Alaunwerken, ja sogar von einem brennenden Berge, und rüsteten uns, diese Wunder in der Nähe zu beschauen.“ Gemeint ist der heutige Saarbrücker Stadtteil Dudweiler, damals wegen seines Bergbaus bekannt. In dem als „Brennender Berg“ bekannten Naturdenkmal schwelt seit Mitte des 17. Jh. ein in Brand geratenes Kohlenflöz.

Freiherr Adolph Knigge, der in Saarbrücken Station machte, schrieb in seinen „Briefen“ über eine Reise von Lothringen nach Niedersachsen: „In Saarbrück selbst […] habe ich die Leute immer sehr gesittet und gegen Fremde zuvorkommend gastfrey gefunden.“

Theodor Fontane hingegen hielt über Saarbrücken fest: „Diese [Stadt] hat etwas ‚Ödes und Tristes‘“; und weiter heißt es: „Es fehlt das Pittoreske der alten und die gefällige Eleganz der neuen Städte“.

Wer glaubt, dass das Saarland lediglich von großen Schriftstellern besucht wurde, solche aber nicht selbst hervorgebracht hat, der irrt. Weit über das Saarland hinweg erlangte Gustav Regler(1898 in Merzig geboren) nationale und internationale Bekanntheit. Als die Mehrheit der Saarländer sich 1935 in der Volksabstimmung für die Zugehörigkeit des Saargebietes zum „Deutschen Reich“ entschied,

ging Regler noch in der Nacht über die Grenze ins französische Exil. Sein Weg führte ihn 1936 zunächst nach Spanien, wo er sich als Freiwilliger im Spanischen Bürgerkrieg beteiligte, um so gegen die putschenden Faschisten Widerstand zu leisten. 1940 emigrierte Regler über New York nach Mexiko. Nach dem Krieg besuchte er 1949 erstmals wieder seine saarländische Heimat. Als freier Mitarbeiter war Regler in der Folgezeit für verschiedene in- und ausländische Zeitschriften und Rundfunkanstalten tätig, insbesondere für den Saarländischen Rundfunk. Das bekannteste seiner Werke ist seine Autobiographie „Das Ohr des Malchus“. Heute sind im Saarland Straßen und Plätze nach ihm benannt. In seiner Heimatstadt Merzig wird alle drei Jahre der Gustav-Regel-Preis vergeben.Auch der Sulzbacher Ludwig Harig (geboren 1927) gehört zu den wenigen saarländischen Autoren, die über die Grenzen hinaus bekannt geworden sind. In seinen frühen Jahren experimentierte er intensiv in seinen literarischen Arbeiten, insbesondere mit Kurzprosa und Hörspiel. Die Liebe zu seiner Heimatregion beschrieb Harig – nie anbiedernd, nie unkritisch – in Anthologien wie z. B. „Die saarländische Freude“ oder „Heimweh“. Seine autobiographisch angelegte Romantrilogie („Ordnung ist das ganze Leben“, „Weh dem, der aus der Reihe tanzt“, „Wer mit den Wölfen heult, wird Wolf“) bescherte ihm auch bundesweit große Beachtung.

Ludwig Harig (vgl. Abb. 2) ist es unter anderem zu verdanken, dass renommierte Verlage (z. B. Hanser) auf seinen Dichterkollegen Johannes Kühn aufmerksam wurden. Der 1934 in Bergweiler bei Tholey geborene Kühn gehört zu den vielgelesenen Lyrikern im deutschen Sprachraum. Durch seine literarischen Werke und Auszeichnungen, wie z. B. den Friedrich-Hölderlin-Preis, hat er viel für die Bekanntheit des kleinen Dorfes am Schaumberg getan.

Ähnlich verwurzelt im ländlichen Norden des Saarlandes war Peter Wust, ein katholischer Existenzphilosoph und Metaphysiker (1884-1940). Geboren 1884 in (Losheim-)Rissenthal entwickelte er schon früh sein Interesse für Philosophie. In seinen Werken befasste sich Wust mit der Frage des Seins, z. B. in seiner Schrift „Die Auferstehung der Metaphysik“. In seiner Autobiografie „Gestalten und Gedanken“ formulierte er eindrücklich, weshalb es für ihn wichtig war, essentielle Dinge mit dem Erfahrungshorizont des in einem Dorf aufgewachsenen Menschen zu bewerten.

- Eigenheim

Der Traum von den eigenen vier Wänden – im Saarland erfüllt er sich besonders oft. Die Eigentümerquote liegt hier bei 63 %, im Bundesdurchschnitt kommt man auf 45 %, in Berlin auf 10% – und im „Schwabenländle“ auf 53 %. Es zeigt sich, dass „die Saarländer“, und entgegen aller Gerüchte eben nicht „die Schwaben“, die wahren „Häuslebauer“ sind! Vielleicht liegt’s an der saarländischen Helfer-Mentalität: „Ich kenn‘ eener, der eener kennt“, was so viel bedeutet, dass man ganz schnell seine Helferlein zusammen hat, weil jemand einen kennt, der einen kennt, der hier und dort gut aushelfen kann.

- Film ab!

Saarbrücken ist nicht gerade die Filmmetropole, dennoch wuchsen hier bedeutende Filmschaffende auf bzw. machten zumindest einmal Station hier und prägten so die Filmlandschaft des Saarlandes. Schon hier sei der Name Max Ophüls erwähnt (siehe Buchstabe O).

Franz Hofer, ein Name, der wahrscheinlich kaum jemandem etwas sagt. Der 1882 in Saarbrücken geborene Filmregisseur gilt als einer der ersten Autorenfilmer. Er schrieb zahlreiche Drehbücher und war auch als Produzent tätig. In den 1910er Jahren zählte er zu den talentiertesten Stummfilmemachern Deutschlands. Er starb 1945 in Berlin.

Wolfgang Staudte hat mit „Die Mörder sind unter uns“ 1945 den ersten deutschen Nachkriegsfilm geschaffen. Staudte kam 1906 in Saarbrücken zur Welt und begann seine Filmkarriere zunächst als Schauspieler an der Berliner Volksbühne. Mit „Akrobat Schö-ö-ön“ gelang ihm der Wechsel ins Regiefach. Anfang der 50er Jahre machte er sich mit seinem Film „Der Untertan“ international einen Namen.

Einer, der sogar jenseits des „großen Teiches“ Berühmtheit erlangte, ist der 1924 in Saarbrücken geborene Zeichentrickfilmer Frederick Back. Er war 1948 nach Kanada ausgewandert. Der Regisseur zahlreicher Trickfilme wurde u. a. mit zwei Oscars ausgezeichnet; für „Crac“ und „Der Mann, der Bäume pflanzte“.

Und wo kann man sich in Saarbrücken besondere, anspruchsvolle Filmschätze ansehen? Zum Beispiel im Kino achteinhalb (Nauwieserstraße) oder im Filmhaus Saarbrücken (Mainzerstraße). Seit nunmehr 25 Jahren existiert das Kino achteinhalb, benannt nach dem gleichnamigen Fellini-Film. Hier werden Dokumentationen, Klassiker, Kurz- und Experimentalfilme gezeigt, Filme, die in den großen kommerziellen Kinos keine Chance haben. Auch das Filmhaus Saarbrücken zeigt im regulären Programm Arthouse-Filme, und zudem ist es ein Forum für Produktionen aus kleineren „Filmländern“, z. B. aus Lateinamerika und Asien.

- Glück auf!

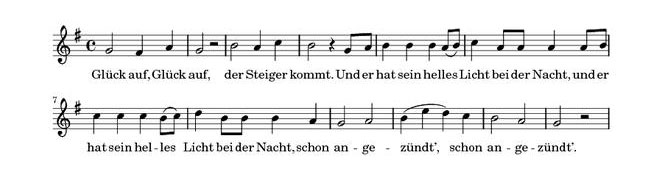

„Glück auf“ – so lautet nicht nur der typische Bergmannsgruß, sondern so beginnt auch das „Steigerlied“. (Vgl. Abb. 3) Nach dem Krieg verwendeten Radio Saarbrücken und anschließend der sich daraus entwickelnde Saarländische Rundfunk bis in die 1980er Jahre vier Takte des Steigerliedes als Pausenzeichen. Das Lied gilt als „heimliche Nationalhymne“ des Saarlandes.

Der Bergbau und das Saarland sind untrennbar miteinander verbunden. Rund 250 Jahre währte die Ära des Steinkohlebergbaus an der Saar. Die Menschen im Saarland identifizierten sich mit dieser harten Arbeit, schließlich arbeiteten Generationen von Bergleuten in den Gruben unter schwersten Bedingungen. In der „Kaffeekisch“ (= Kaffeeküche) stärkte man sich in der Mittagspause zusammen mit den Kameraden und zischte auch nach Feierabend das eine oder andere Bier „unn e Weck mit Lyoner“ (= und ein Brötchen mit Fleischwurst). Aber der Bergbau zeigte auch seine Schattenseiten, so z. B. im Jahre 1962, als sich das im Saarland schwerste Grubenunglück ereignete. Eine Schlagwetter-Kohlenstaubexplosion in der Grube Luisenthal forderte 299 Todesopfer. Auch das Jahr 2008 ging in die Bergbaugeschichte und damit auch in die Geschichte des Saarlandes ein. Es kam zum bisher stärksten je im Saarland gemessenen Grubenbeben (Stärke 4,0 auf der Richterskala). Am 30. Juni 2012 endete im Saarland unwiderruflich die Kohleförderung – für die Menschen im Saarland kein Tag wie jeder andere.

- Hauptsach, gudd gess!

Hauptsach, gudd gess! [Die Hauptsache ist, dass wir gut gegessen haben] So lautet das Motto an so manchem Mittagstisch, ergänzt wird der Spruch noch durch „Geschafft hann mir schnell [gearbeitet haben wir schnell]“.

Die saarländische Küche könnte abwechslungsreicher nicht sein. Von Bergmannskost bis exquisiter Sterneküche ist für jeden Gaumen etwas dabei. 8 Sterne des „Guide Michelin“ wurden an saarländische Köche verteilt, u. a. an Klaus Erfort (gleichnamiges 3-Sterne-Gästehaus in Saarbrücken, Mainzerstraße 95). Wer‘s ein bisschen deftiger mag, sollte einmal die traditionelle saarländische Küche probieren, so zu genießen u. a. im historischen Saarbrücker Gasthaus „Stiefel Bräu“ – und dazu ein erfrischendes hausgebrautes Bier.

Hier eine kurze Auswahl der beliebtesten saarländischen Gerichte:

o Dibbelabbes [eigentlich übersetzt „Topflappen“ – aber keine Angst: so schmeckt es nicht!]: in der Pfanne gebratener Kartoffelauflauf mit Speckwürfeln.

o Hoorische [bedeutet wörtlich „Haarige“ und spielt auf die Oberfläche der Klöße an, die durch das Reiben der Kartoffeln rau bleibt]: längliche Klöße aus Kartoffeln, die mit Specksahnesoße und Sauerkraut gegessen werden.

o Gefillde [= Gefüllte]: mit Hackfleisch oder Leberwurst gefüllte Kartoffelklöße.

o Gerichte mit dem (inoffiziellen) saarländischen „Wappentier“, dem Lyoner (Fleischwurst im Ring): z. B. in Kartoffelsuppen oder gebraten mit Bratkartoffeln (und Gemüse, z. B. Karotten und Lauch) – „Lyoner-Pfanne“.

- Industriekultur

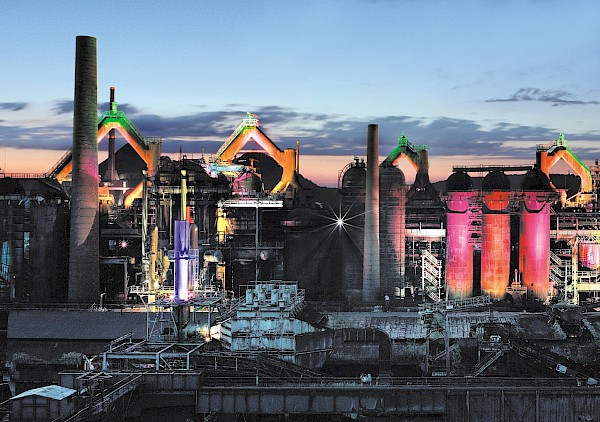

Abb. 4: 1 Ex. Weltkulturerbe Völklinger Hütte bei Nacht

© Foto: Weltkulturerbe Völklinger Hütte/Gerhard KassnerDie Montanzeit im Saarland gehört schon fast der Geschichte an. Es gibt aber viele imposante Zeugnisse dieser Epoche. Die Neunkircher Hütte ist die älteste Eisenhütte im Saarland. Nachweise über den Bau eines Eisenwerks bei Neunkirchen gehen auf das Jahr 1593 zurück. Gut 265 Jahre später lenkte Carl Ferdinand Freiherr von Stumm-Halberg (1836-1901), Großindustrieller und freikonservativer Politiker, die Geschicke dieser und anderer Hütten (auch Halberg/Saarbrücken-Brebach). Mit 22 Jahren trat er in die Fußstapfen seines verstorbenen Vaters Carl Friedrich Stumm und baute das „Gebrüder Stumm – Neunkircher Eisenwerk“ zu einem bedeutenden Stahl- und Walzwerk aus. 1982 wurde dort der letzte Hochofen ausgeblasen.

Auf eine über 300-jährige Geschichte kann auch die Dillinger Hütte zurückblicken. Sie wurde 1685 im Auftrag des „Sonnenkönigs“ Ludwig XIV. gegrüdet. Heute finden die Dillinger Bleche in zahlreichen Projekten weltweit Verwendung. So z. B. im größten Offshore-Windpark der Welt in Thanet (England), aber auch in künstlerischen Werken, wie den Stahlskulpturen des Bildhauers Richard Serra.

Ein weiteres Relikt aus den brummenden Zeiten der Schwerindustrie im Saarland ist die Völklinger Hütte. 1873 gründete der Hütteningenieur Julius Buch ein Walzenwerk. 1881 wurde dieses von Carl Röchling gekauft und zwei Jahre später der erste Hochofen angeblasen. Die Völklinger Hütte gab in den 1960er Jahren 17.000 Menschen Arbeit. Im Laufe der Jahre wurden die „Röchling’schen Eisen- und Stahlwerke“ die größten Eisenträgerhersteller Deutschlands. 1986 wurde die Hütte stillgelegt. Seit 1994 gehört das alte Werk zum UNESCO-Weltkulturerbe. Heute ist es ein Zentrum für Kunst, Kultur, Technik und Musik, bietet mit seiner einzigartigen industriearchitektonischen Kulisse einen imposanten Ort für Ausstellungen und Events. (Vgl. Abb. 4)

- Journalistenpreis

Mit dem Deutsch-Französischen-Journalistenpreis (DFJP), 1983 vom Saarländischen Rundfunk ins Leben gerufen, werden Autoren oder Redaktionen ausgezeichnet, die mit ihren Beiträgen in besonderer Weise zu einem besseren Verstehen von Lebensformen und Problemen jenseits der Landesgrenzen beitragen; dabei geht es nicht alleine um deutsch-französische, sondern auch um europäische Themen. Neben dem SR sind unterdessen zahlreiche andere Institutionen und Unternehmen beteiligt, beispielsweise das Deutschlandradio, France Télévisions, die Saarbrücker Zeitung und Le Républicain Lorrain sowie auch das Deutsch-Französische Institut (dfi). Verliehen werden Preise in den Kategorien Video, Audio, Print, Multimedial und Nachwuchs. 2015 gab es zudem einen „Medienpreis“ sowie einen „Sonderpreis“, und zwar für die Organisation „Cartooning for Peace” bzw. für den inhaftierten saudi-arabischen Blogger Raif Badawi.

- Kabarett & Comedy

Abb. 5: Alfons, 2015. Foto: SR/P. D’Angiolillo

Das Saarland, ein Sprungbrett für Kabarettisten und Comedians? Ja! So mancher räumte hier in seiner frühen humoristischen Karriere den begehrten Kleinkunstpreis „St. Ingberter Pfanne“ab, und dann ging es so richtig los, z. B. mit Rüdiger Hofmann, Bodo Wartke und Olaf Schubert. Der Preis wird seit 1985 jährlich von der Stadt St. Ingbert verliehen und ist ein Förderpreis für Kleinkünstler, z.B. in den Sparten Kabarett, Comedy, Liedermacher. Die „Pfanne“ hat sich neben dem „Deutschen Kleinkunstpreis“ und dem „Salzburger Stier“ als einer der drei wichtigsten Kabarett-Preise im deutschen Sprachraum etabliert.

Als humorige, bisweilen „bieder-böse“ Gestalt, und fest mit dem Saarland verbunden, dürfte vielen Gerd Dudenhöfer alias „Heinz Becker“ bekannt sein, den wir mit seinem „geh fott“ (= geh‘ weg, hör‘ auf) oder „awei heer uff“ (= jetzt hör‘ aber auf) und seiner Batschkapp (= Schirmmütze) direkt vor uns sehen.

Ein dem Saarland verbundener Inspirator war Hanns Dieter Hüsch, „das schwarze Schaf vom Niederrhein“ – so nannte er sich selbst. Er kam über Umwege zum Kabarett. Große Bekanntheit erlangte er mit dem „SR-Gesellschaftsabend“ (zunächst nur im Hörfunk, dann Anfang der 1990er auch im Fernsehen). Mit diesem bot er eine Bühne für bekannte Kabarettisten wie Dieter Hildebrandt, Matthias Richling, Urban Priol oder Dieter Nuhr.

Inzwischen führt Emmanuel Peterfalvi – besser bekannt als „Alfons“ – durch den „Gesellschaftsabend“, der im Hörfunk auf SR2 Kulturradio ausgestrahlt wird. Alfons, dessen Markenzeichen sein „Puschelmikrofon“, seine orangene Trainingsjacke sowie sein charmanter französischer Akzent sind, gibt es auch im Dritten Programm zu sehen, mit seinen Sendungen „Puschel TV“ und „Alfons und Gäste“. Dabei ist er Kabarettist und Gastgeber in einem. (Vgl. Abb. 5)

- Literaturarchiv Saar-Lor-Lux-Elsass

In diesem Archiv findet man Materialien von und über Schriftsteller aus den genannten Regionen („Saar-Lor-Lux“ ist im Saarland geläufig für die Region Saarland/Lothringen/Luxemburg). Einen besonderen Schwerpunkt des interregional ambitionierten Archivs bildet Literatur im Kontext der nicht zuletzt im Saarland erlebten wechselhaften deutsch-französischen Beziehungen. Vielleicht haben Sie ja Zeit, die aktuelle Ausstellung zu besuchen: „‚Geworden in der Schlacht vor Verdun‘. Literarische Zeugnisse“.

- Ophüls

Seit 1980 verwandelt sich Saarbrücken alljährlich in eine „Stadt der blauen Herzen“ – sobald das (Nachwuchs-)Filmfestival Max Ophüls Preis wieder zehntausende Filmliebhaber in die Kinosessel zieht. Der rote Teppich wird ausgerollt, insbesondere für die „Promis“, die u. a. in der Jury sitzen, so z. B. 2016 Max von Thun, Desirée Nosbusch oder Maria Furtwängler.

Das Festival ist nach dem in Saarbrücken geborenen Regisseur Max Ophüls (1902-1957) benannt. Seit seiner Gründung durch Alfred Stuby wurden zahlreiche später erfolgreiche Nachwuchsfilmer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz in verschiedenen Kategorien mit den begehrten Preisen ausgezeichnet. Filmbegeisterte haben die Qual der Wahl zwischen mittellangen Filmen, Kurzfilmen, Spiel- und Dokumentarfilmen.

- Perspectives

Abb. 8: Festival Perspectives, 2008. Foto: SR/P. D’Angiolillo

Dieser Name steht für ein Festival, das zeitgenössische deutsche und französische Aufführungen in den Bereichen Theater, Tanz, Straßentheater, Zirkus und aktuelle Musik präsentiert. (Vgl. Abb. 8) Seit 1978 findet es in Saarbrücken statt und dient dem kulturellen Austausch zwischen Deutschland und Frankreich.

Aber auch Liebhaber der Oper und des klassischen Schauspiels sowie Begeisterte der freien Szene stoßen in Saarbrücken und Umgebung auf ein breites Bühnenangebot. Zu den Spielstätten zählen das Saarländische Staatstheater, die Alte Feuerwache am Landwehrplatz, die 2006 gegründete „sparte4“, die kleinere und weniger aufwändige Produktionen zeigt,

sowie die Saarbrücker Congresshalle, in der u. a. die Sinfoniekonzerte des Saarländischen Staatsorchesters stattfinden, des Orchesters des Saarländischen Staatstheaters.- QuattroPole

Hinter dieser Bezeichnung verbirgt sich die Vernetzung der Städte Luxemburg, Metz, Saarbrücken und Trier. Warum alleine, wenn es auch gemeinsam geht? So vernetzt man sich im Bereich Tourismus z.B. hinsichtlich der Buchung von Hotels und arbeitet auch zusammen bei der Einrichtung eines Hochgeschwindigkeitsdatennetzes. Aber auch wenn es um den Freizeitspaß geht, setzt man auf Kooperation. So z.B. war Saarbrücken Austragungsort für ein riesiges Pétanque-Turnier (eine nicht nur in Frankreich beliebte Kugelsportart) mit 200 Spielern, nachdem schon Luxemburg und Trier an der Reihe waren. Auch wurde zusammen getanzt bei der QuattroDance-Party, bei der sechs DJs aus den Partnerstädten gemeinsam auflegten.

- Radio Salü

Der private Radiosender ging 1989 zum ersten Mal auf Sendung. Rund 300.000 Hörer schalten den Sender an Werktagen ein. Der Saarländische Rundfunk (SR) ist mit 20 % als Gesellschafter beteiligt.

- Saar …

Saar-Politiker

Max Braun (1892-1945) war ein sozialdemokratischer Politiker und setzte sich nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten Anfang 1933 aktiv mit der KPD und weiteren NS-Gegnern im Abstimmungskampf gegen die Nationalsozialisten ein.

Seinen Mut, dem NS-Regime Widerstand zu leisten, musste er mit dem Leben bezahlen: Willi Graf (*1918). Er wuchs in einem streng katholischen Elternhaus in Saarbrücken auf. Bald wurde Graf Mitglied der studentischen Widerstandsgruppe „Weiße Rose“ in München. Als bekennender Gegner des Hitler-Regimes wurde er 1943 hingerichtet. Sein Grab befindet sich auf dem Alten Friedhof St. Johann in Saarbrücken.

Er war einmal der mächtigste Mann der DDR. Die Rede ist von Erich Honecker. Der spätere DDR-Staats- und Parteichef wurde 1912 in Wiebelskirchen (heutiger Stadtteil von Neunkirchen) als Sohn eines Bergarbeiters geboren und war schon früh aktives Mitglied in der KPD. Seine Bekanntschaft mit Walter Ulbricht eröffnete ihm eine Karriere im Zentralkomitee der SED. Noch im Jahr des Mauerfalls 1989 (und bis zu seinem Tod) wurde Honecker nicht müde, die Mauer in ihrer Funktion als „antifaschistischen Schutzwall“ zu rechtfertigen, und er prognostizierte ihr ein Fortbestehen für weitere 50 oder gar 100 Jahre.

Abb. 9: Erich Honecker und Oskar Lafontaine, 1987. Foto: SR/R. Oettinger

Bei einem Besuch in der Bundesrepublik 1987 kam es zu einem weltweit beachteten Abstecher in seinen saarländischen Geburtsort, wo Erich Honecker mit dem damaligen Ministerpräsidenten Oskar Lafontaine zusammentraf. (Vgl. Abb. 9)

Oskar Lafontaine (*1943) begann seine politische Karriere in den 1970er Jahren als Bürgermeister und dann Oberbürgermeister der Stadt Saarbrücken, und 1985 wurde er Ministerpräsident des Saarlandes. Sein wechselhafter politischer Werdegang ist bekannt, und auch als Gourmet und jüngst durch die Heirat mit Sahra Wagenknecht machte der „Napoleon von der Saar“ immer wieder von sich reden. Heute ist Oskar Lafontaine Fraktionsvorsitzender der Partei „Die Linke“ im saarländischen Landtag.

Saar-Medien

1761 erschien die erste Nummer unter dem Titel „Nassau-Saarbrückisches Wochenblatt“, und heute konzentrieren sich elf Lokalredaktionen auf die regionale Berichterstattung. Der Name, Saarbrücker Zeitung, stammt von 1861, und seit diesem Zeitpunkt ist sie Tageszeitung. Im 21. Jahrhundert angekommen, setzt man auf Crossmedialität. Gemeinsam mit dem Saarländischen Rundfunk hat man 2010 ein neues Gesprächsformat kreiert: Beim „Saartalk“ diskutieren SR-Chefredakteur Norbert Klein und SZ-Chefredakteur Peter Stefan Herbst einmal im Monat mit saarländischen Prominenten aus Politik und Gesellschaft.

Die Saarbrücker Zeitung hat einen berühmten „Sohn“: Peter Scholl-Latour (1924-2014), der als junger Journalist bei eben dieser Zeitung arbeitete. Der „Welterklärer“ reiste viel und war ein gefragter Auslandsreporter, u. a. auch von 1959 bis 1961 Afrika- und Nahost-Korrespondent des SR. Später arbeitete er als Chefredakteur beim Stern. Ebenso machte er sich einen Namen als Autor, u. a. mit seinem Buch „Der Tod im Reisfeld“ (1979), das 1,3 Millionen Mal verkauft wurde.

Mit dem von Propaganda-Minister Joseph Goebbels eingeweihten, der Nazi-Doktrin verpflichteten Reichssender Saarbrücken begann 1935 die (Vor-)Geschichte des Saarländischen Rundfunks. 1946 übernahm die französische Besatzungsmacht die Senderkontrolle bei Radio Saarbrücken. 1952 wurde die „Saarländische Rundfunk GmbH“ gegründet. Und Ende November 1956 legte das Gesetz über den Saarländischen Rundfunk den Grundstein für die „Anstalt des öffentlichen Rechts“. Wir feiern 2016 also 60 Jahre Saarländischer Rundfunk, seit Mai 1959 Mitglied der ARD und darin zehntgrößte (oder auch zweitkleinste) Anstalt.

Etliche Persönlichkeiten haben ihre ersten professionellen Schritte Richtung nationale Medienlandschaft beim SR gemacht. So war Jan Hofer Discjockey und Moderator von SR1 Europawelle, bevor er 1986 Sprecher bei der Tagesschau wurde.

Auch Friedrich Nowottny, später u. a. Intendant des WDR, arbeitete von 1962 bis 1967 beim SR, zunächst als Leiter der Abteilung Fernsehen für Wirtschaft und Soziales und dann als stellvertretender Chefredakteur; auch machte er die Fernsehsendung „Der Markt – Wirtschaft für jedermann“ bekannt, den Vorläufer der heutigen ARD-Sendung „plusminus“.

Improvisation und Innovation waren, nicht nur wegen der überschaubaren finanziellen Mittel, stets die Tugenden beim „letzten Sender vor der Grenze“, und sie kamen besonders im Bereich der Fernsehunterhaltung zum Tragen. Kurt „Truck“ Branss, 1926 in Berlin geboren, kam 1959 zum SR und gilt heute als Pionier der Musikunterhaltung im deutschen Fernsehen. „In Deutschland gibt es

keine Stars, wir müssen sie erfinden“, so lautete sein Credo. Die Sendungen, die er mit Françoise Hardy, Gilbert Bécaud, Udo Jürgens oder Katja Ebstein produzierte, wurden zu Meilensteinen des deutschen Showfernsehens. Mit der ARD-Fernsehshow „Portrait in Musik“ ermöglichte Branss Hildegard Knef im November 1963 den Durchbruch als Sängerin. Auch hob er die „ZDF-Hitparade“ aus der Taufe und verhalf dem Wahlsaarländer und SR-Moderator Dieter Thomas Heck zum TV-Karrierestart. Der eine oder die andere wird sich womöglich noch an Hecks (O-Ton) „Zett-Dee-Eff“ erinnern.Aber im Saarland wird ja nicht nur geschrieben und gesendet, sondern auch „gewirtschaftet“, Stichwort „Saar-Wirtschaft“. Große Unternehmen wie der Keramikhersteller Villeroy & Boch sind hier beheimatet. Auch die Automobilindustrie ist mit ZF und Ford prominent vertreten. 12 Millionen Fords sind am Saarlouiser Standort schon produziert worden. Viele deutsche Autos sind daher also auch „halbe Saarländer“, wie der IHK-Ökonom Heino Klingen feststellte.

Saarschleife

Die Saarschleife ist das bekannteste Naturdenkmal und auch das Wahrzeichen des – nach unbescheidener Selbsteinschätzung – „schönsten Bundeslandes der Welt“. Einen fantastischen Blick auf dieses Naturwunder bietet der Aussichtspunkt „Cloef“ (im Mettlacher Ortsteil Orscholz).

- Tour de France & Sport

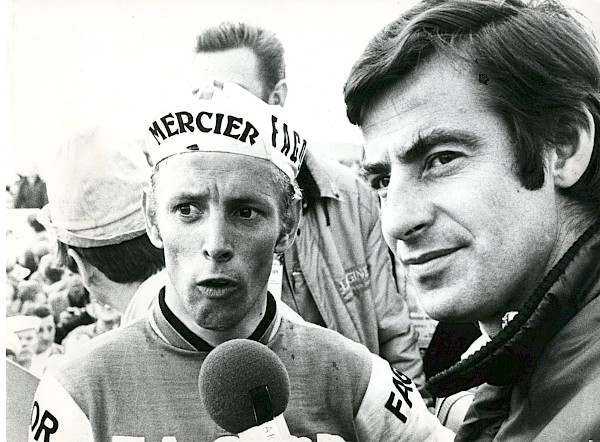

Abb. 10: Werner Zimmer und Radsportlegende Rolf Wohlshohl. Foto: SR/F. Hartung

Für Radsport-Anhänger an der Saar war 2002 ein erinnerungswürdiges Jahr, denn Saarbrücken war Etappenziel der Tour de France. Sie führte nach ihrem Start in Luxemburg über 128 Kilometer durch das Saarland. Seit Ende der 1950er Jahre hat der SR die Federführung innerhalb der ARD für die deutsche Berichterstattung über die Tour de France inne. Aufgrund der Doping-Skandale wurde die Berichterstattung dann aber eingestellt. Seit 2015 wird wieder umfassend informiert.

Prägendes Gesicht der ARD und für immer tief verbunden mit dem Sport und der Tour de France bleibt Werner Zimmer (1936-2015), schon mit 33 Sportchef beim SR, der mehr als 40 Jahre von der „Tour“ als Reporter, Moderator und später als ARD-Tour-Teamchef berichtete. (Vgl. Abb. 10)

Und hier noch eine kleine Auswahl des Who’s who des saarländischen Sports:

o Armin Hary: deutscher Leichtathlet, zweimal Olympiasieger, schaffte 1958 als erster Sprinter 100 Meter in 10 Sekunden

o „Miss Sechsmeter“ Helga Hoffmann: mehrmals erfolgreiche Deutsche Meisterin im Weitsprung und im Fünfkampf

o Jupp Derwall: ehemaliger Trainer der deutschen Fußballnationalmannschaft

o Joachim Deckarm: ehemaliger Handballspieler, mit Vfl Gummersbach dreimal Deutscher Handballmeister und zweimal Europacupsieger

o Boris Henry: ehemals erfolgreicher Speerwerfer

o Benjamin Becker: Tennisspieler

o Claudia Kohde-Kilsch: ehemalige Tennisspielerin, 1985 Rang vier der Weltrangliste, Platz zwei in der Doppelweltrangliste, Bronze 1988 bei den Olympischen Spielen in Seoul

o Bernd Schneider: Automobilrennfahrer, fünf Meistertitel bei der Deutschen Tourenwagen-Meisterschaft:

o Jan Frodeno: Triathlet – in Köln geborener und in Südafrika aufgewachsener „Beutesaarländer“

In den Jahren von 1950 bis 1956 hatte das damals autonome Saarland eine eigene Fußballballnationalmannschaft. 1954 traf die Saarnationalmannschaft in der WM-Qualifikation auf die Deutsche Nationalmannschaft. Leider haben „wir“ verloren.

Und hätten Sie’s gewusst? Gleich drei saarländische Traditionsvereine waren in der Ersten Bundesliga vertreten: der 1. FC Saarbrücken, der FC 08 Homburg und Borussia Neunkirchen. Der „FCS“ war sogar 1963/64 in der ersten Saison dabei – und stieg als Letzter auch gleich wieder ab – und dann immer mal wieder auf – und ab. Heute, die vier besten Saarvereine spielen in der Regionalliga, bleibt nur, auf die Zukunft und damit auf glorreichere Zeiten für den saarländischen Fußball zu hoffen.

- Unn („Saarländischer Dialekt“)

Der Einstieg in ein saarländisches „Schwätzje“ [= Gespräch] geht ungefähr so: „Unn?“ – „Ei jo, unn selbsch“? Mit „Unn“ möchte „der Saarländer“ wissen, wie es seinem Gegenüber so geht, ob es etwas Neues gibt – es ist die Universalfrage schlechthin. Und das „Ei“, das gehört meistens am Anfang aller Sätze dazu, einfach so.

Den saarländischen Dialekt gibt es nicht. Im Saarland werden sowohl rheinfränkische als auch moselfränkische Dialekte gesprochen. Die sog. „das-dat-Linie“ grenzt die beiden Dialekte voneinander ab. Diese Sprachgrenze verläuft nördlich von Saarbrücken an der alten Grafschaftsgrenze, das Köllertal hinauf in die Tholeyer Gegend zur mittleren Nahe und erreicht bei Boppard den Rhein. In einigen grenznahen Dörfern finden sich in lokalen Dialekten auch noch alemannische Spuren. In Saarbrücken hat sich ein eigenständiger „Dialekt“ entwickelt, der als „Saarbrigger Platt“ geläufig ist.

Die Nähe zu Frankreich schlägt sich in so manchen Nicht-Saarländern falsch anmutenden Formulierungen nieder. So sagt „der Saarländer“ z. B. „Ich hann kalt“ [= ich habe kalt = mir ist kalt], in Anlehnung an das französische „J’ai froid“.

- Verein

Was „der Saarländer“ am meisten schätzt, ist seine Freizeit. Und diese teilt er gerne mit anderen, nicht zuletzt in Vereinen. Im Saarland gibt es die meisten Vereine pro Einwohner. Schätzungsweise ist jeder Saarländer durchschnittlich in dreieinhalb Vereinen aktiv, ca. 400.000 Menschen sind „freiwillig engagiert“.

- Wandern

Das Wandern ist auch „des Saarländers“ Lust. Derzeit animieren 39 Premiumtouren im Saarland zu anspruchsvollen Wanderungen, während derer man in einer wohlverdienten Pause, mit einem „Käässchmeer“ [= Brot mit Kräuterquark] oder anderen Köstlichkeiten in der Hand, die umgebende Natur genießen kann.

Wie gut und erlebnisreich man im Saarland wandern kann, zeigen die zahlreichen Preise, die viele Wege und Pfade bereits eingeheimst haben. Mit dem renommierten Titel „Schönster Wanderweg des Jahres“ dürfen sich der „Losheimer Felsenweg“, der „Losheimer Schluchtenpfad“, die „Nalbacher Litermont-Gipfeltour“ (alle Saarland) und der „Herrsteiner Mittelalterpfad“ (Rheinland-Pfalz / Hunsrück) schmücken. Und der „Schönste Fernwanderweg Deutschlands“ ist der „Saar-Hunsrück-Steig“. Also Wanderschuhe an – und los geht’s!

- X-mal so groß

Ja, das Saarland ist klein: genau gesagt 2.570 km² klein. Aber immerhin doch so auffällig, dass es häufiger als jedes andere Bundesland als Vergleichsgröße herhalten muss. Es sind nicht immer die erfreulichen Dinge, mit denen das Saarland verglichen wird. Mal ist z. B. die Fläche aller Funklöcher zusammengenommen größer als das Saarland oder mal sind Waldbrandgebiete so groß wie das Saarland, Ölteppiche, Erdbebengebiete oder was auch immer; die Liste ließe sich sicher noch fortsetzen.

- Yachthafen am Halberg

Abb. 11: Der Yachthafen am Halberg. Foto: SR/R. Schmitt

Der Hafen mit seinen Yachten und Sportbooten liegt am Rande der St. Arnualer Wiesen, mehr oder weniger unterhalb des Halbergs. (Vgl. Abb. 11) Ein Altsaararm erinnert an den ursprünglichen Saarlauf, der 1969 begradigt wurde. Am Ende des verfüllten Altsaararms befand sich zu gallo-römischer Zeit eine Brücke, die den römischen Fernweg von Worms nach Metz über die Saar führte. Hier befand sich auch der römische „vicus saravus“ (das älteste Siedlungszentrum im heutigen Saarbrücker Stadtgebiet), von wo aus die Anhänger des Mithras-Kultes den Halberg (= „heiliger“ oder „Höhlen“-Berg) erklommen, hoch zu ihrer Kultstätte, einer Sandsteinhöhle, der Mithrasgrotte (deren Überreste man noch heute besichtigen kann).

Abb. 12: Schloss Halberg. Foto: SR/P. D’Angiolillo

Seit 1959 „thront“ der Saarländische Rundfunk auf dem Plateau; der Intendant und die Geschäftsleitung „residieren“ seither im ehemaligen Stumm’schen Schloss, das nach dem Zweiten Weltkrieg zunächst als Residenz des französischen Militärgouverneurs Gilbert Grandval gedient hatte. Der Halberg – gewiss die kulturgeschichtlich interessanteste „Erhebung“ Saarbrückens! (vgl. Abb. 12)

- Zeitungsmuseum Wadgassen

Auf rund 500 m² zeigt das Deutsche Zeitungsmuseum in Wadgassen [ca. 20 km westlich von Saarbrücken] aus 400 Jahren Zeitungsgeschichte Exponate zur historischen Entwicklung der Zeitung, ihrer Herstellung und ihrer Verbreitung. Zahlreiche Mitmachstationen laden ein; Sie können sogar selbst eine Zeitung drucken.