Das Tagungs A-Z Bremen

Die Archivlandschaft des Landes Bremen ist vielfältig und lebendig. In Bremen und Bremerhaven gibt es weit mehr als 50 verschiedene Archive. Rund 40 haben sich im Arbeitskreis (AK) Bremer Archive zusammengeschlossen. Das Spektrum umfasst institutionelle und freie, lokal und international bedeutsame Archive; es reicht vom Staatsarchiv über die Archive in Kultur-, Bildungs- und Forschungseinrichtungen bis zu den Stadtteil- und Heimatarchiven. Vielfach handelt es sich um kleine, Ein- oder Zwei-Personen-Archive, von denen einige rein ehrenamtlich geführt werden.

Der AK Bremer Archive wurde 2001 anlässlich des 1. bundesweiten „Tag der Archive“ vom damaligen Archivpädagogen im Staatsarchiv Bremen, Günter Rohdenburg, ins Leben gerufen. Er hat sich seitdem zu einem kreativen Netzwerk entwickelt, das einen aktiven Beitrag zur Bremer Geschichtskultur leistet. Der AK hat das Ziel, die Bedeutung der Archive für die kulturelle Vielfalt Bremens herauszustellen und ihre Funktion als historische Zentren, die allen interessierten Menschen offen stehen, sichtbar zu machen.

Die gemeinsame Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit und die gegenseitige Unterstützung in archivischen Fragen sind zentrale Aufgaben des Arbeitskreises. Auf regelmäßigen Treffen werden Veranstaltungen vorbereitet und Informationen ausgetauscht. Die Koordination der Aktivitäten lag anfangs in den Händen von Günter Rohdenburg; seit Sommer 2007 koordiniert ein 3-köpfiges Team aus verschiedenen Archiven die Vorhaben. An der Planung und Umsetzung gemeinsamer Projekte beteiligen sich die einzelnen Archive je nach Interesse, Ressourcen und Kompetenzen in unterschiedlicher Intensität. Einige Vorhaben und Angebote, z. B. der gemeinsame Internetauftritt, werden von speziellen Arbeitsgruppen vorbereitet und realisiert.

Aus der Zusammenarbeit im AK haben sich wertvolle Synergieeffekte für die alltägliche Archivarbeit ergeben: Die Kooperation zwischen einzelnen Archiven ist stärker geworden, Anfragen werden weitergeleitet und die Nutzer/innen auf die Bestände anderer Archive verwiesen, Rat und Unterstützung in der Wahrnehmung archivischer Aufgaben sind rasch und unbürokratisch zu bekommen. Im Zentrum der Aktivitäten steht die gemeinsame Gestaltung des biennal stattfindenden „Tages der Archive“.

Sigrid Dauks, Universitätsarchiv Bremen / Arbeitskreis Bremer Archive

Kontakt:

Arbeitskreis Bremer Archive

E-Mail: epost@bremer-archive.de

www.bremer-archive.de

A wie Archiv

- A wie Archiv

Das Archiv der Böttcherstraße dokumentiert die Geschichte der Böttcherstraße in Bremen von den Anfängen bis heute. Entsprechend umfangreich ist das Archivgut. Seit 1994 wird das Archiv Böttcherstraße wissenschaftlich betreut, die Erfassung und Digitalisierung des Bestandes erfolgt fortlaufend.

- B wie belladonna

Der Verein belladonna wurde 1986 in Bremen mit der Zielsetzung gegründet, die politische, gesellschaftliche und kulturelle Bildung von Frauen zu fördern. belladonna – Kultur, Bildung und Wirtschaft für Frauen e.V. umfasst das Bremer Frauenarchiv und Dokumentationszentrum. Dieses hat zur Aufgabe die Dokumentation und Vermittlung der Geschichte und des Wissens von und über Frauen. Es ist darüber hinaus das lebendige Gedächtnis der Frauengeschichte Bremens und der bedeutenden Anteile, die Frauen zur Entwicklung der Stadt beigetragen haben. Zugleich dient es den Nutzerinnen und Nutzern zur Information und Weiterbildung in Bezug auf die für Frauen relevanten Themen, sowohl zu historischen, als auch zu aktuellen Fragestellungen. belladonna ist heute eines der größten Frauenpresse-Archive in Nordeuropa.

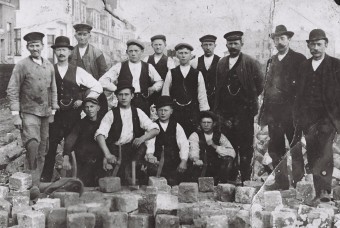

- C wie City – Stadtteilarchive

Über den Bremer Stadtraum verteilt widmen sich mehrere, meist ehrenamtlich geführte Archive schwerpunktmäßig ihrem jeweiligen Stadtteil und seiner Geschichte. (Siehe auch N – Nord)

Der Arbeitskreis Arster Geschichte(n) wurde im Jahr 1985 gegründet. Schwerpunkte sind Arbeit und Leben der kleinen Leute, der Häuslinge und der Arster Straßenmacher. Das Archiv umfasst über 5000 Fotos und Dias sowie zahlreiche weitere Materialien, wie Zeitungsartikel, Original-Dokumente und Karten. Von Zeitzeugen erzählte Geschichte und Geschichten sind auf Audio- und Video-Dateien dokumentiert. „Dat lüttje Museum – Leben und Handwerk in Arsten“ – umfasst eine umfangreiche Sammlung von Werkzeugen und Gerätschaften aus dem Straßenbau, dem Leben und der Selbstversorgung der kleinen Leute.

Den Grundstock des Borgfeld-Archivs/Heimatarchiv Bürgerverein Borgfeld bilden die Sammlungen des Heimatforschers Wilhelm Dehlwes. Inzwischen hat sich der Bestand des Archivs durch Spenden von Borgfelder Bürgern und durch die Geschichtsarbeit der „Archiv-Runde“ und anderer Arbeitsgruppen im Bürgerverein mehr als verdoppelt. Das Borgfeld-Archiv umfasst Materialien über Borgfeld, Bremen und die Elbe-Weser-Region. Einen Schwerpunkt bilden Biografien von Vertriebenen und Flüchtlingen nach 1945.

Die Chronik Horn-Lehe wurde 2005 ins Leben gerufen. In Zusammenarbeit mit dem Bürgerverein und interessierten Bürgern wurde die Stadtteil-Chronik auf- und ausgebaut und für das Internet aufbereitet. Mittlerweile ist die Chronik zu einer umfassenden Dokumentation der Stadtteilgeschichte angewachsen. Inzwischen sind viele Archivalien in einem Lexikon zusammengestellt, das 2012 unter dem Titel „Lexikon Horn-Lehe“ erschienen ist.

Der Verein Geschichtswerkstatt Gröpelingen dient der Förderung historischer Forschungen und kultureller Aktivitäten im Stadtteil. Dazu richtete der Verein ein Geschichtsarchiv ein und organisiert öffentliche Informationsveranstaltungen zur Geschichte des Stadtteils. Das Archiv trägt mit seinen Veranstaltungen zum kulturellen Leben Gröpelingens, der Förderung sozialer Kontakte und der Kommunikation der Bevölkerungsgruppen untereinander bei.

Die Geschichtswerkstatt Mahndorf gründete sich im Herbst 1982. Ein Schwerpunkt der Geschichtswerkstatt ist die Aufarbeitung des Lagerlebens für ZwangsarbeiterInnen, es gab vier Lager in Mahndorf. Ein Teil der Baracken steht noch am Bahnhof, sind aber vom Verfall bedroht. Ein weiteres Thema sind die Jahre ab 1900, das Leben der „kleinen“ Leute im Ortsteil und die Eingemeindung 1939 nach Bremen. Bisher wurden drei eigene Broschüren herausgegeben.

Die Kultur- und Freizeitarbeitsgemeinschaft Hemelingen gründete sich im April 1980. Im Oktober 1984 erfolgte die Eintragung als gemeinnütziger Verein. Aus der Geschichtsgruppe der KuFAG entstand das Hemelingen-Archiv »digital«. Bilder, Dokumente und weitere Materialien zur Geschichte Hemelingens werden der Hemelinger Öffentlichkeit in Zusammenarbeit mit anderen regionalen Institutionen zur Verfügung gestellt. Das Angebot umfasst Bild-Präsentationen, Vorträge und historische Stadtteilrundgänge.

Das Huchting-Archiv besteht seit 1997. Über 5.000 Fotos sind vom Huchting-Archiv eingesammelt und archiviert worden. Durch eine Vielzahl an Veranstaltungen hat die Gruppe auf sich aufmerksam gemacht. 30 ältere Huchtinger sind im Rahmen von intensiven Zeitzeugenbefragungen gehört worden. Die Ergebnisse wurden in nunmehr sechs Buchbänden schriftlich dokumentiert. Sie vermitteln ein sehr lebendiges Bild des Dorfes Huchting in den letzten 100 Jahren. Dank einer intensiven Zusammenarbeit mit der Bremer Presse und ihren Regionalausgaben konnte die reiche Huchtinger Geschichte einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

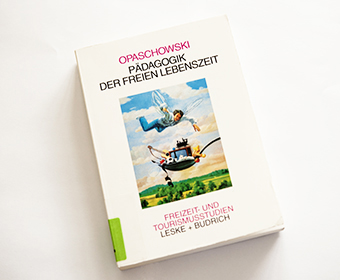

Ziel des an der Hochschule Bremen in der Neustadt ansässigen Informations- und Dokumentationszentrums für Freizeitwissenschaft (IDF) ist es, relevantes Wissen aus verschiedenen Freizeitsektoren und den mit Freizeitphänomenen befassten Fachdisziplinen zu sammeln, systematisch aufzubereiten und für die interessierte Öffentlichkeit, für wissenschaftliche Zwecke und für Studium und Lehre zur Verfügung zu stellen. In der Präsenzbibliothek des IDF stehen den NutzerInnen Literatur und Dokumente aus den Bereichen Freizeit, Tourismus, Sport/Gesundheit, Umwelt und Kultur frei zugänglich zur Verfügung. Derzeit umfasst der Bestand ca. 3.000 Bücher und zahlreiche Ordner mit Aufsätzen, Dokumenten, Tagungsberichten, Diplom- und Bachelorarbeiten.

Im Kulturhaus Pusdorf – Zentrum für Stadtteilkultur und -geschichte stand seit der Gründung 1982 die Erforschung des Alltags und der Lebenswirklichkeit der StadtteilbewohnerInnen im Mittelpunkt. Tausende Fotos und schriftliche Dokumente, hauptsächlich zur Geschichte von Woltmershausen, Rablinghausen und Lankenau, die meist aus privaten Quellen und Nachlässen stammen, bilden den Archivbestand. Diese Archivalien sowie Interviews mit Zeitzeugen bilden die Grundlage für zahlreiche eigene Publikationen wie Bücher, Broschüren und DVDs. Inspiriert vom „Leben am Fluss“ in früheren Zeiten hat das Kulturhaus diverse Kooperationsprojekte initiiert, die z. B. zur Entstehung des Spiel- und Wassergartens Pusdorf führten.

Die Geschichte und Entwicklung Oberneulands wird Interessierten in der Oberneuland-Sammlungdargestellt. Von Privatpersonen gestiftete Dokumente und Bilder werden so erhalten und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt und in Ausstellungen gezeigt.

Das Schnoor-Archiv wurde 1959 von Wolfgang Loose, dem »Schnoor-Bürgermeister«, und seiner Frau Anneliese gegründet. Sie begannen damit, Dokumente, Fotografien und Schriften zu sammeln und sie im Elternhaus seiner Frau zugänglich zu machen. Bis zum Jahr 2004 betreuten sie das Schnoor-Archiv. Aus Altersgründen mussten sie dann ihr Haus im Schnoor verkaufen. Seit März 2007 hat das Schnoor-Archiv eine neue Heimat: Es befindet sich jetzt beim »Bremer Geschichtenhaus« im Jakobus-Packhaus.

Das Schwachhausen-Archiv ist ein seit 2008 bestehendes Privatarchiv. Archivalien und Exponate werden dem Archiv entweder leihweise zur Verfügung gestellt oder übergeben, sowie bei Bedarf auch angekauft. Ziel ist es, einerseits alles über Schwachhausen verfügbare Material zusammenzutragen und zu archivieren, andererseits für bestimmte Projekte zu arbeiten: Straßen- und Hauschroniken anzufertigen, ausgewählte Themen zu bearbeiten und daraus Dokumentationen herzustellen, Beiträge für Zeitungen, Zeitschriften und Internet zu erstellen usw.

- D wie Digitales Heimatmuseum

Das Geschichtskontor im Kulturhaus Walle recherchiert und archiviert Geschichte über Bilder und Erinnerungen. Die Projekte greifen Themen aktiv auf, präsentieren die Ergebnisse von Zeitzeugengesprächen, Bild- und Archivrecherche in unterschiedlichsten Formen. Einen nicht nur „heimattümlichen“ Eindruck von den Ergebnissen vermittelt das multimediale Digitale Heimatmuseum. Hier kann jeder Besucher in kurze Audios aus den Interviews reinhören, findet historische Fotografien aus unserer Bildsammlung und kurze Texte zum Hintergrund der Erinnerungen. Sie berichten von früherem Bremer Alltag, vom Leben zwischen Kontor, Lagerschuppen und Fabrikhalle, Eckkneipe und Badestrand. Das Netz versammelt Fundstücke aus allen Archivalien des Hauses, aus über 20.000 Fotos, 150 Interviews und den historischen Texten.

- E wie Evangelische Kirche

Im Landeskirchlichen Archiv finden sich Bestände aus der Verwaltung der Bremischen Evangelischen Kirche und den Gemeinden sowie Nachlässe. Es ist ebenfalls zuständig für die Sicherheitsverfilmung von Kirchenbüchern. Häufig stellt das Archiv Material für wissenschaftliche Arbeiten beruflicher aber auch privater Forscher bereit. Meist handelt es sich hierbei um die Themenbereiche Kirche und Recht, Kirchengeschichte, Kirchenmusik und Kirchenkunst. Im Zusammenhang mit der Familienforschung unterstützt das Landeskirchliche Archiv bei der Suche nach Daten wie beispielsweise der Taufe, der Konfirmation, der Eheschließung und der Bestattung.

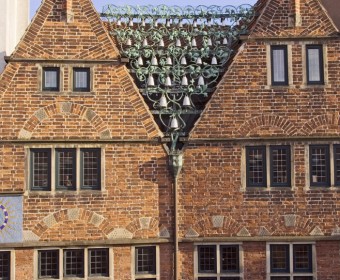

- F wie Focke

Fassade des Focke-Museum Bremen

Das Archiv des Focke-Museums, Bremer Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte, enthält Dokumente, Grafiken, Zeichnungen und Fotos zur Geschichte Bremens. Schwerpunkte des Bestandes sind topographische Ansichten Bremens, Fotos von Ereignissen und Anlässen, Ansichten des Stadt- und Landgebiets wie auch der Schifffahrts- und Handelsindustrie (insbesondere der Norddeutschen Lloyd Werft). Die Gesamtzahl fotografischer Objekte beläuft sich auf ca. 50.000. Der Aufbau des Fotobestandes erfolgte vorwiegend durch Schenkungen, ergänzt durch gezielte Ankäufe von Aufnahmen bekannter Bremer Fotografen (Louis Koch, Hans Saebens, u.a.). Das Bildarchiv ist sowohl wissenschaftlich Tätigen als auch Privatpersonen nach Voranmeldung und unter Berücksichtigung der Benutzungsordnung zugänglich.

- G wie Grass

Die Günter Grass Stiftung wurde 2001 gegründet. Von Stiftungsgründung an befindet sich das Archiv in der Jacobs University Bremen. Die Stiftung sammelt, dokumentiert und erschließt das audiovisuelle Werk von Günter Grass ab 1955 und sichert sie unter den Aspekten der digitalen Langzeitarchivierung. Der Bestand des „Medienarchiv Günter Grass Stiftung“ basiert im Wesentlichen auf ARD-Dokumenten aus Hörfunk und Fernsehen. Die Dokumente (aktuell rund 3000) werden für Forschungszwecke anwendbar erfasst, verschlagwortet und kommentiert. Zweijährlich wird der renommierte internationale Literaturpreis ALBATROS an eine Autorin bzw. einen Autor und seine Übersetzerin bzw. seinen Übersetzer verliehen.

- H wie Hafen

Das Hafenmuseum Speicher XI ist im letzten historischen Baumwollspeicher des einstigen Überseehafens untergebracht. Das Archiv sammelt und bewahrt Objekte und Dokumente, die einen direkten Bezug zu den Bremer Stückgut-Häfen haben. Neben der einstigen Bedeutung der Häfen als Wirtschaftsstandort stehen dabei Erinnerungen von Menschen, deren Lebenswirklichkeit sich rund um Hafen und Seefahrt drehte, im Vordergrund. Somit besteht ein Schwerpunkt in der Archivierung von Objekten und Privatdokumenten, die dem Museum von ehemaligen Hafenarbeitern sowie Seeleuten und deren Angehörigen überbracht werden. Damit soll nicht nur der Erhalt von Gegenständen gewährleistet werden, sondern auch der Erhalt von Biographien. Im Bestand befinden sich jedoch auch Arbeitsgeräte und Dokumente von im Hafen angesiedelten Firmen.

- I wie Info

Der Verein INFOBALT wurde 1990 mit dem Ziel begründet, Informationsmaterialien zu Estland, Lettland und Litauen zu sammeln, selbst zu erstellen, bei Kontakten und Zusammenarbeit zu helfen, Übersetzungen zu fördern, Erfahrungsaustausch zu betreiben, eine friedliche, umweltfreundliche und sozial verträgliche Entwicklung der baltischen Region mitzutragen und gleichzeitig die Unabhängigkeitsbewegungen der drei Länder zu unterstützen. Der zeitliche Schwerpunkt der erfassten Bestände des Archivs des Vereins Informationszentrum Baltische Staaten e.V. liegt zwischen 1985 (dem stärkeren Aufkommen der Unabhängigkeitsbewegungen in den betreffenden drei Staaten) und 2006 (dem Abschluss des EU-Beitritts und der inzwischen etablierten weit verbreiteten Nutzung des Internets). Seit 2010 konnte der Bestand durch eine Zusammenarbeit mit dem Fachreferat „Baltikum“ der Universitätsbibliothek Greifwald und dem Projekt „Virtuelle Fachbibliothek Nordeuropa und Ostseeraum“ (VifaNord) mit Geldern der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) erfasst werden.

- J wie Jugend

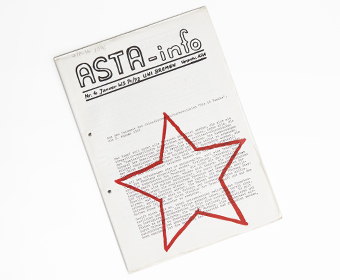

Das Archiv der sozialen Bewegungen sammelt Dokumente zu allen Spektren der neuen sozialen Bewegungen von den 1950er Jahren bis zur Gegenwart. Diese bunte Welt reicht von der Anti-Atom- und der Internationalismus- bis zur Friedensbewegung, und umfasst ebenso die vielen Gruppen und Parteien der politischen Linken jenseits der SPD. Das Archiv wurde Ende 1999 gegründet, als der Infoladen der »Bremer BürgerInneninitiative gegen Atomanlagen« (BBA) und der Infoladen »Umschlagplatz« sich zusammenschlossen. Ihre im Laufe der Jahrzehnte gesammelten Unterlagen bildeten den Anfangsbestand. Hinzugekommen sind seitdem laufend private Sammlungen und Überlassungen von politischen Gruppen. Das Archiv ist eines der größten seiner Art in Deutschland und eine freie Initiative seiner BetreiberInnen. Es wird ehrenamtlich betrieben.

- K wie Kunst

Mit über 50 verschiedenen Archiven, Nachlässen, Fonds und Sammlungen umfasst das Zentrum für Künstlerpublikationen den größten und bedeutendsten Bestand an publizierten Kunstwerken in Europa. Es gehört aufgrund seiner herausragenden Bestände, seiner zahlreichen Ausstellungen und speziellen Forschungsaktivitäten international mit zu den wichtigsten Institutionen im Bereich der Künstlerpublikationen. Die Aufgabe des Zentrums ist es, Künstlerpublikationen seit den 1950er Jahren zu sammeln und als Kulturgut zu sichern, sie zu erforschen und zu vermitteln. Es wird von der Weserburg | Museum für moderne Kunst und der Universität Bremen gemeinsam getragen.

Mit über 50 verschiedenen Archiven, Nachlässen, Fonds und Sammlungen umfasst das Zentrum für Künstlerpublikationen den größten und bedeutendsten Bestand an publizierten Kunstwerken in Europa. Es gehört aufgrund seiner herausragenden Bestände, seiner zahlreichen Ausstellungen und speziellen Forschungsaktivitäten international mit zu den wichtigsten Institutionen im Bereich der Künstlerpublikationen. Die Aufgabe des Zentrums ist es, Künstlerpublikationen seit den 1950er Jahren zu sammeln und als Kulturgut zu sichern, sie zu erforschen und zu vermitteln. Es wird von der Weserburg | Museum für moderne Kunst und der Universität Bremen gemeinsam getragen.- L wie Landesinstitut für Schule

Das Landesinstitut für Schule beheimatet mit dem Zentrum für Medien (1949–2004: Landesbildstelle Bremen) gleich zwei Medienarchive: Das Landesfilmarchiv und das Fotoarchiv. Das Landesfilmarchiv sammelt, verzeichnet, sichtet und beschreibt historische Filme aller Formate. Ob Bremer Privatfilmer oder professionelle Filmemacher, ob der Segeltörn auf der Weser 1930 oder der Stapellauf eines Riesentankers auf der A.G. „Weser“ 1970, im Landesfilmarchiv wird das filmische Erbe der Hansestadt bewahrt, ergänzt und gepflegt. Einen breiten Sonderbestand bilden Lehr- und Unterrichtsfilme.

Das Fotoarchiv des Zentrums für Medien dokumentiert bremisches Zeitgeschehen mit Fotografien von der Kaiserzeit bis Heute, aufgenommen von eigenen Fotografen. Zusätzlich werden auch Bilddokumente aus Sammlungen und Nachlässen übernommenen. Die Kernaufgabe ist die Unterstützung der Bremer Schulen in allen Fragen der Fotografie, die Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften sowie die Bereitstellung von Bildmaterial aus dem Fotoarchiv für den Unterricht. Die mittlerweile mehr als 400.000 Fotos stehen aber auch der Allgemeinheit zur Verfügung und werden aktiv von Schulen, Hochschulen, Uni, Behörden, Verlagen, Presse, Unternehmen und Privatpersonen genutzt. Je nach Verwendung wird ein Nutzungshonorar erhoben.

- M wie Musik

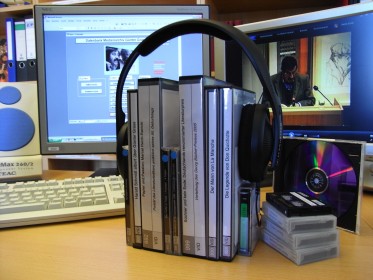

Im Klaus-Kuhnke-Archiv für Populäre Musik sind laut Gesellschaftsvertrag über 100.000 Tonträger, ca. 8.000 Bücher, mehr als 160 Zeitschriftentitel, ca. 1.000 Videos und DVDs sowie zahlreiches sonstiges Material zur Populären Musik für die »musikpädagogisch und musikwissenschaftlich interessierte Öffentlichkeit« zugänglich. Es dient ebenfalls als Lehrmittelsammlung für StudentInnen und Lehrende der Hochschule für Künste, insbesondere im Studienschwerpunkt ›Jazz‹. Neben dem umfangreichen Jazz-Repertoire werden alle Arten Populärer Musik (Rock, Pop, Blues, Soul, Punk, Hip Hop, Schlager, Folk, Weltmusik u.v.m.) archiviert. Die Sammlung wird laufend erweitert und aktualisiert, ebenso wie die sehr ausführliche Internet-Datenbank.

- N wie Nord: Archive in Bremen Nord

Über den Bremer Stadtraum verteilt widmen sich mehrere, meist ehrenamtlich geführte Archive schwerpunktmäßig ihrem jeweiligen Stadtteil und seiner Geschichte. (Siehe auch C – City)

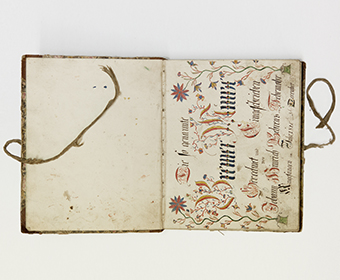

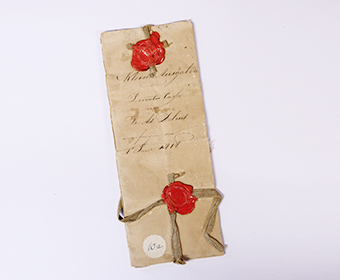

Das Archiv des Lesumer Heimatvereins besteht seit 1955. Es umfasst das Schriftenarchiv, das Bildarchiv und eine heimatkundliche Bibliothek. Im Schriftenarchiv werden alte Originaldokumente (Nachlässe, Tagebücher, Verträge, Urkunden, Firmenunterlagen usw.), Zeitungsartikel, alte Postkarten, Einladungen, Programme, Fotos u.v.m. aus dem Raum Burglesum verwahrt. Das Bildarchiv umfasst etwa 6.000 Dias aus allen Teilen des Stadtteils, die bis in das vorletzte Jahrhundert zurückreichen, aber auch die Veränderungen im Ortsbild in den vergangenen Jahrzehnten dokumentieren.”

Die Anfänge des Archivs für Stadtteilgeschichte im DOKU Blumenthal reichen bis in die Mitte der 1980er Jahre zurück. In der Absicht, die Geschichte des Stadtteils Blumenthal und der angrenzenden Ortsteile aus einem kritischen, sozialgeschichtlichen Blickwinkel aufzuarbeiten, konstituierte sich 1987 der Verein »Stadtteilgeschichtliches Dokumentationszentrum Blumenthal e.V.« (Trägerverein des DOKU Blumenthal). 1988 bezog der Verein ein ehemaliges Schulgebäude am Schillerplatz in Bremen-Blumenthal.

Die Mitglieder des Heimatvereins Farge-Rekum begannen 1948 mit der Sammlung aller verfügbaren Unterlagen über die Ortsteile Farge und Rekum. Die Sammlung befindet sich in den Räumen des Kahnschifferhauses, einem vom Heimatverein Farge-Rekum e.V. und vom Schifferverein Rekum e.V. mit alten Techniken und Materialien restaurierten Zweiständerhaus.

Das Projekt »Internationale Friedensschule Bremen« ist 1980 aus der Arbeit der Stadtteilprojekte im Bürgerhaus Vegesack entstanden. Das ARCHIV ist eingebunden in das Projekt »Internationale Friedensschule Bremen« im Bürgerhaus Vegesack und Veranstalter von Kultur- und Bildungsangeboten. Gesammelt werden Dokumente, Bücher, Fotos, Video- und Audiokassetten, DVDs usw. Der Archivbestand bezieht sich auf die Region Unterweser, hier besonders Bremen-Nord.

- O wie Osteuropa

Das Archiv der Forschungsstelle Osteuropa (FSO) besitzt einzigartige Quellenbestände zur Entstehung, Entwicklung und Organisation oppositioneller Bewegungen und alternativer Kulturen in den Ländern Ost- und Ost-Mittel-Europas. Sie umfassen informelle Zeugnisse und Schriften des Selbstverlages (Samizdat) aus der Zeit der Diktaturen und des „Kalten Krieges“ im 20. Jahrhundert, Dokumente und Druckerzeugnisse der Emigration, des gesellschafts-politischen Umbruchs seit Ende der 1980er Jahre, der Transformationsperiode in den 1990er Jahren bis hin zu den aktuellen politischen Konflikten in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion. Seit den 1990er Jahren wächst eine bedeutende Sammlung von Nachlässen heran, darunter von Autoren, Künstlern und Fotografen wie Lev Kopelev, Vladimir Maksimov, Karel Trinkewitz, Ivan Kyncl. Thematische Sammlungen, z.B. die Schriften und Briefmarken der polnischen Solidarność-Bewegung, die Künstlerbücher aus der DDR oder die Osteuropa-Mail-Art-Sammlung von Klaus Groh, ergänzen und erweitern die Bestände.

- P wie Polarforschung

Das Archiv für deutsche Polarforschung (AdP) im Alfred-Wegener-Institut (AWI) in Bremerhaven bildet als Gedächtniseinrichtung die wissenschaftshistorische Überlieferung für die deutsche Polar- und Meeresforschung, einem wissenschaftlichen Unternehmen mit 145-jähriger Tradition und starken Wurzeln im Land Bremen. Mit besonderem Augenmerk auf das AWI archiviert das AdP nach Maßgabe des Bremischen Archivgesetzes das Archiv- und Sammlungsgut dieses Forschungsfeldes im Bereich deutscher Staatlichkeit. Es bewahrt also die Erinnerung an die deutsche Polar- und Meeresforschung und bildet zugleich die Geschichte des AWI ab. Das AdP versorgt ferner Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unterschiedlichster Disziplinen, Journalistinnen und Journalisten sowie interessierte Laien mit historischen Informationen und Wissen über die Erkundung der Polargebiete und der Meere. Des Weiteren fördert das Archiv die historisch informierte Auseinandersetzung mit der deutschen Polar- und Meeresforschung und mit dem AWI in der Öffentlichkeit.

- Q wie Qualiservice

Das Archiv für Lebenslaufforschung (ALLF), der Vorgänger von Qualiservice, ging aus dem Sonderforschungsbereich (SFB) “Statuspassagen und Risikolagen im Lebensverlauf – Institutionelle Steuerung und individuelle Handlungsstrategien” (1988-2001) hervor. Das Archiv enthielt umfangreiches qualitatives Datenmaterial einzelner SFB-Projekte zu verschiedenen Übergängen und Statuspassagen im Lebenslauf. Neben dem großen Bestand an digitalisierten Interviewdaten wurden zudem auch Daten in Papierformat archiviert, die zukünftig digital aufbereitet werden sollen.

- R wie Raumfahrt

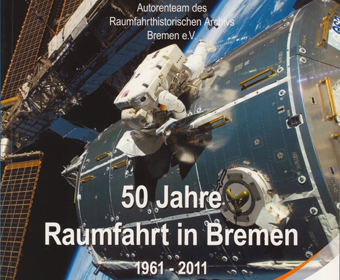

Der gemeinnützige Verein Raumfahrthistorisches Archiv Bremen e. V. wurde 2000 gegründet. Er dient dem Zweck Zeugnisse der Unternehmensgeschichte der Astrium GmbH sowie ihrer Rechtsvorgänger am Standort Bremen zu archivieren und wissenschaftlich nutzbar zu machen. Für die Sicherung der für die Firmengeschichte bedeutsamen Dokumente wurde damals vom Konzernvorstand beschlossen, an jedem Standort ein historisches Archiv einzurichten. Archiviert wird im Wesentlichen was mit Raumfahrt „Made in Bremen“ zu tun hat. Dies sind Firmendokumente, Fachzeitschriften, Bücher, Werbeartikel, Modelle, Aufkleber, Fotos, Dias, Filme usw. Der Verein hat bisher 13 Bücher zur Firmengeschichte veröffentlicht.

- S wie Staatsarchiv

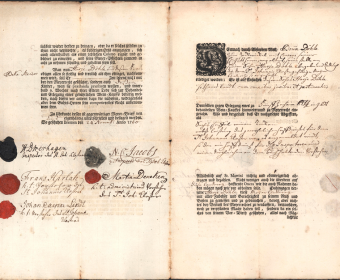

Das Staatsarchiv Bremen wird erstmals zum Jahre 1221 in einer Chronik erwähnt und ist somit eine der ältesten Einrichtungen Bremens. Es verwahrt Bremens historische Überlieferung und übernimmt und erschließt auf gesetzlicher Grundlage das archivwürdige Schriftgut der öffentlichen Einrichtungen des Landes und der Stadt Bremen. Auch bemüht sich das Staatsarchiv um den Erwerb historisch wertvollen Schriftgutes von Privatpersonen, Firmen und Verbänden. Es unterhält Sammlungen, darunter das städtische Fotoarchiv, und eine Bibliothek mit landeshistorischem Schwerpunkt. Durch Veröffentlichungen, Ausstellungen und Führungen fördert es das geschichtliche Verständnis und ist jedem Interessierten nach Maßgabe des Archivgesetzes und der Benutzungsordnung zugänglich.

- T wie Tanz

Das Deutsche Tanzfilminstitut Bremen ist ein nationales Archiv zur Sammlung, Aufbereitung und Produktion von audiovisuellen Tanzdokumenten in Bremen. 1988 als Nonprofit-Organisation gegründet, unterstützt das Institut durch die Bereitstellung der gesammelten Materialien die Arbeit von Choreografen, Tanzkompanien, Theatern, Fachjournalisten und Fernsehanstalten und hilft bei der Produktion und Restauration von Tanzvideos und Filmen. Mittels einer eigens entwickelten Datenbank können Nutzer Informationen über das archivierte Material abfragen. Das Archiv, dessen Bestände laufend erweitert und aktualisiert werden, umfasst zurzeit über 20.000 Videobänder. Das Institut erstellt eigene Videoproduktionen, entwickelt Veranstaltungs- und Vortragsreihen und kooperiert mit anderen Kultureinrichtungen.

- U wie Universität

Wer hat die Uni Bremen geplant und gebaut? Wie viele junge Menschen haben hier seit 1971 studiert? Welche bahnbrechenden Forschungen wurden gemacht? Antworten zu diesen und anderen Fragen der Universitäts- und Wissenschaftsgeschichte finden Interessierte im Archiv der Universität Bremen. Hier werden die Unterlagen der Gremien und der Hochschulleitung, der zentralen Verwaltung, der Fachbereiche, Studiengänge und Forschungsinstitute bewahrt. Sie werden geordnet und in einer Datenbank verzeichnet und können im Lesesaal recherchiert und eingesehen werden. Nachlässe und umfangreiche Sammlungen (Abschlussarbeiten, Flugblätter, Fotos, Graue Literatur und Zeitungsausschnitte) ergänzen die Akten aus den universitären Einrichtungen. Das Universitätsarchiv steht allen Interessierten offen.

- V wie Volkshochschule

Seit 2008 haben acht Freiwillige Materialien und Papiere der Bremer Volkshochschule gesichtet und geordnet. Daraus entstand ein bislang bundesweit einzigartiges vhs-Archiv, das seit 2011 öffentlich zugänglich ist. Das katalogisierte Material spiegelt Entwicklung und Geschichte der Volkshochschule Bremen von 1919 bis 1934 und seit 1946 wider und reicht bis in die Gegenwart. Es umfasst alle Programme der Bremer Volkshochschule von 1919 bis 1929 und seit 1946, Presseberichte, Protokolle von Konferenzen, interne Dokumentationen, Plakate und Bilder.

- W wie Werder

Wuseum – Werder Bremen Museum - grün-weiße Vereinsgeschichte: Lassen Sie sich zurückversetzen in die Zeit des „Fußball-Verein ‚Werder’ Bremen von 1899“, der sich seit seinen Anfängen auf dem Stadtwerder zu einem der beliebtesten und erfolgreichsten deutschen Fußballvereine entwickelt hat. Erleben Sie noch einmal die großen Spieler, Spiele und Triumphe und erfahren Sie mehr über die kleinen Randgeschichten abseits des Rampenlichts. Bestaunen Sie dabei nicht nur Originaltrikots von Ailton oder Diego Armando Maradona, sondern auch einzigartige Raritäten wie die Muffe, die in der Saison 2004/2005 den Strom im Weser-Stadion lahm legte. Besuchen Sie das WUSEUM und starten Sie eine originelle grün-weiße Zeitreise!

- X wie crossmedia

Durch zielgerichtete Verzahnung von medialem Content entstehen neue Formen – entsteht Innovation. Diese inhaltliche, kreative und redaktionelle Vernetzung mehrerer Kanäle erneuert maßgeblich die Medienlandschaft in Deutschland, auch dank der tatkräftigen Unterstützung der Bremer Archive bei den Aktivitäten der ortsansässigen Medieneinrichtungen.

- Y wie Yankees and much more – Radio Bremen

Die Informations- und Archiveinrichtungen bei Radio Bremen, der öffentlich-rechtlichen Landesrundfunkanstalt im Bundesland Bremen, setzten sich von 1946 an bis zu ihrer Neuorganisierung im Jahr 2006 aus dem Schallarchiv mit dem Musik- und Wortbereich, der Bibliothek und dem Zeitungsarchiv und ab 1959 aus dem Fernseharchiv zusammen.

Seit 2006 sind die vier organisch gewachsenen Rundfunkarchive im Bereich Dokumentation und Archive innerhalb der Programmdirektion zusammengeführt worden und haben am neuen Standort von Radio Bremen im Stephaniviertel im Jahr 2007 ihre multimediale Neuausrichtung (Audio, Print und Video) erfahren. Die Radio Bremen-Archive verstehen sich als Service-Einrichtung in erster Linie für die Programmschaffenden bei Radio Bremen.

Es beinhaltet auch die erste Folge des Radio Bremen Beat-Clubs vom 25.09.1965 mit der Bremer Beatband The Yankees und dem Titel ‘Halbstark’.

- Z wie Zentrum für Baukultur

Das Bremer Zentrum für Baukultur beschäftigt sich mit den Themen Architektur und Städtebau in Bremen. Neben den aktuellen Diskussionen betreibt das b.zb auch die historische Aufarbeitung und Vermittlung des Themas in Ausstellungen, Veranstaltungen und einer Schriftenreihe. Hierzu betreibt der Verein ein Archiv, in dem neben Presse und Fotos vor allem Plannachlässe von wichtigen Bremer Architekten der letzten 60 Jahre gesammelt werden. Außerdem befindet sich die Bibliothek des Senators für Umwelt, Bau und Verkehr in den Räumen des b.zb.